গত ২৫ জুলাইয়ে ৮৬ বছর পূর্ণ করলেন বাংলাদেশের ‘আলোকিত মানুষ’ গড়ার কারিগর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। আশ্চর্যের বিষয়, এই বয়সেও তিনি সমানভাবে সক্রিয় এবং সজাগ রয়েছেন। তাঁকে ৮৭ বছরের একজন অদম্য তরুণ বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি করা হয় বলে মনে হয় না।

সাম্প্রতিক সময়ের বাংলাদেশের জনপ্রিয় দৈনিক খবরের কাগজ ‘প্রথম আলো’য় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক আনিসুল হক ‘এখন আপনি কেমন আছেন’ জানতে চাইলে আবু সায়ীদ রসিকতা করে বলেছেন, ‘আমি এক সুন্দরীকে দেখেছিলাম। তিনি ক্ষণে ক্ষণে হাসেন, কাঁদেন। আমাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা তাই– এই ভালো তো এই খারাপ। এই রোদ, এই বৃষ্টি।’

তবে তাঁর রসিকতা এখানেই শেষ হয়নি। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০ বছর বয়সে প্রয়াত হন আর তিনি ৮৬ বছর বয়স পূর্ণ করেও রীতিমতো বহালতবিয়তে রয়েছেন সেহেতু এই নিরিখে তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি জীবিত রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ। আর তাই তিনি রসিকতা করে ওই সাক্ষাৎকারটিতেই আনিসুল হককে বলেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আমার বয়স বেশি, তাই আমি প্রয়োজনে তাঁকে কাছে পেলে ধমক দিতাম।’

তো এই রকম প্রখর রসবোধসম্পন্ন মানুষটির প্রকৃত পরিচয় এপার বাংলার অনেক বাঙালিই সম্ভবত জানেন না। অথচ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং একজন প্রকৃত অর্থেই জাতির পথপ্রদর্শক। তিনি একাধারে একজন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক এবং টেলিভিশনের উপস্থাপক। পাশাপাশি, একইসঙ্গে আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর, পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক, একজন অসাধারণ বাগ্মী এবং সর্বোপরি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাণবান একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা।

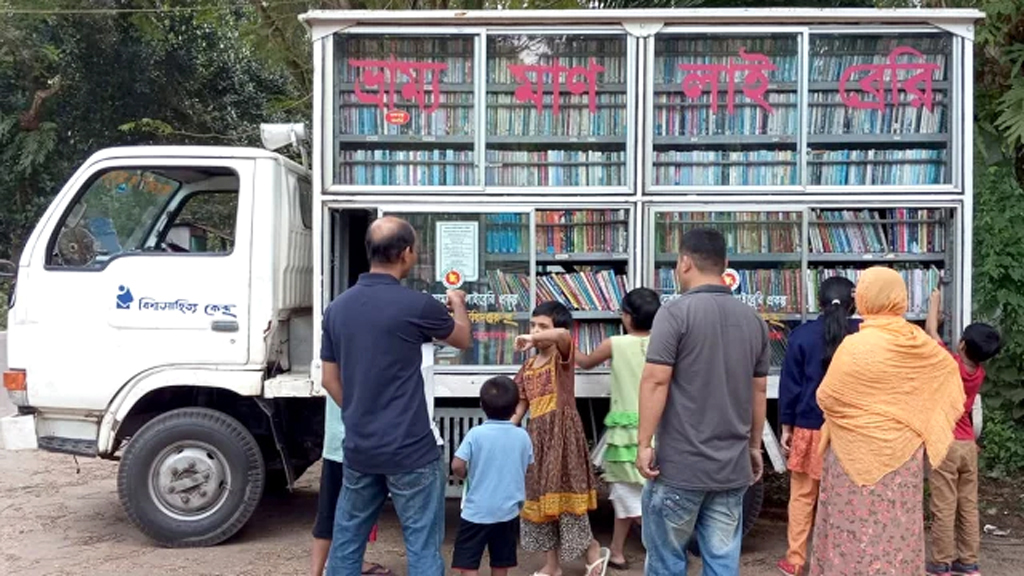

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে ক’জন মানুষ জাতিকে আলোর দিশা দেখিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি কেবলমাত্র একজন শিক্ষক, সংগঠক বা সাহিত্যিক নন, একজন মানবিক বিপ্লবের স্থপতি। স্বপ্নদ্রষ্টা। যিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন— ‘একটি জাতিকে উন্নত করতে হলে মানুষকে আলোকিত করতে হবে।’ এই ভাবনা থেকেই সম্ভবত প্রায় একক প্রচেষ্টায় তিনি ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, পাঠচক্র এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-এর মতো একটার পর একটা মহীরুহসম স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন।

একটা আলোকিত জাতি গঠনের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখার কারণে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। বেশ কয়েকবছর আগে কলকাতার আইসিসিআরে-ও তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেটিই সম্ভবত কলকাতা শহরে প্রথম ও একমাত্র সংবর্ধনা জ্ঞাপন । ভাবতে ভালো লাগে, খুবই নগণ্য হলেও, সেখানে আদম পত্রিকার একটা ভূমিকা ছিল। বাতিঘর ও অভিযান-এর সৌজন্যে আবু সায়ীদের মতো আলোকবর্তিকার আশপাশে ঘোর অন্ধকার হয়েও উপস্থিত থাকার একটা সৌভাগ্য হয়েছিল।

মনে পড়ছে ওই সভায় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি, গদ্যকার ও অনুবাদক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং বিশিষ্ট চিন্তক ও প্রাবন্ধিক সৌরীন ভট্টাচার্য। সংবর্ধনা জ্ঞাপন, কথোপকথন ও আবু সায়ীদের চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা শোনার পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মঞ্চে উপস্থিত হই। পোডিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাঁর কাছে একটা আর্জিও জানাই। বর্তমান মালিককে বিকল্প একটা কিছু ব্যবস্থা করে জীবনানন্দ দাশের বরিশালের সর্ব্বানন্দ ভবনটি কোনোভাবে উদ্ধার করে এবং সেটিকে আদি বাড়ির আদল দিয়ে সরকারি উদ্যোগে সংরক্ষণ ও ওই ভবনের কোথাও একটা মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি করা যায় কিনা– এই ছিল আমার প্রস্তাব। তিনি মনোযোগ সহকারে আমার কথা শোনেন এবং কিছু আইনি জটিলতার কথা ও সেইসঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতার কথাও স্বীকার করেন। তবে পাশাপাশি তিনি যে একটা চেষ্টা করবেন, তা প্রত্যয়ের সঙ্গেই ব্যক্ত করেন।

এখন নেটিজনদের যে পৃথিবী, বিশেষ করে এপার বাংলার নেটিজেনরা তো বটেই এমনকী এপার বাংলার হাতেগোনা কয়েকজন বৌদ্ধিক বাঙালি ছাড়া অবশিষ্ট ভারতীয় বাঙালিসমাজ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল বলে মনে হয় না। আমি নিজেও যে তাঁর সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল, তা দাবি করছি না। কিন্তু এই দুঃসময়ে এই মানুষটিকে নিয়ে, আমার মনে হয়, অন্তত এই উপমহাদেশে বেশি বেশি করে চর্চা করা প্রয়োজন। কিন্তু কেন?

শিক্ষক, সাহিত্যিক,সম্পাদক এবং বাগ্মী হিসাবে আবু সায়ীদ উল্লেখযোগ্য কাজ করে করলেও, তাঁর জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কীর্তি, কোনো সন্দেহ নেই, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, যা প্রায় পাঁচ দশক ধরে বাংলাদেশে ‘আলোকিত মানুষ’ তৈরির কাজে নিরলসভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়ার জন্য তিনি ২০০৪ সালে রামোন ম্যাগসেসের মতো এশিয়ার সবচাইতে মর্যাদাসূচক ও আন্তর্জাতিকমানের একটি পুরস্কার পান। বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা বিস্তারে অপরিসীম অবদান রাখার জন্য তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ২০০৫ সালে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ‘একুশে পদক’–এ ভূষিত করে। প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি ২০১২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ইউনেস্কোর মতো বিশ্বের সর্বোচ্চ জায়গা থেকেও আসে সম্মান। ২০০৮ সালে আবু সায়ীদ মূলত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের জন্য পান ইউনেস্কো জাঁ আমোস কমোনিয়াস পুরস্কার ।

এর বাইরেও বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন আরও অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কার। অবশ্য এসব তো গেল পুরস্কারের কথা। একটু বিশদে জানা প্রয়োজন কেন তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বারবার পুরস্কৃত হচ্ছেন ? দলমত নির্বিশেষে দেশের মানুষের বড় একটা অংশ কেন তাঁকে শ্রদ্ধা করেন ? তার অবদান ঠিক কোথায় ?

১৯৩৯ সালের ২৫ জুলাই কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে জন্মগ্ৰহণ করেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বাবা আযীমুদ্দিন আহমদ ছিলেন কলেজশিক্ষক। বাংলা, ইংরেজিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। প্রধানত তাঁর সূত্রেই বালক সায়ীদ পান বইয়ের প্রতি তীব্র ভালবাসা। অনুরাগ।

বাবার বদলির সূত্রে কয়েকবছর কলকাতায় থাকার পর তাঁরা ফিরে যান তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে, পৈতৃক ভিটে বাগেরহাটে জেলার কামারপাতি গ্ৰামে। পাবনা জেলা স্কুলে পড়াশোনা চলাকালীন বইপাগল কয়েকজন বন্ধু মিলে স্কুলেই গড়ে তোলেন ‘ফিলোসফিক্যাল সোসাইটি’। সেই শুরু। এরপর বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে প্রথমে বাগেরহাটে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন ১৯৬১ সালটা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ । কিন্তু সেসময় পাকিস্তানের সামরিক শাসক ছিলেন ইয়াহিয়া খান। পূর্ব পাকিস্তানে তখন প্রকাশ্যে রবীন্দ্রচর্চা তো দূরের কথা, তাঁর নাম উচ্চারণেও নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে আবু সায়ীদ এই নিষেধাজ্ঞার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন। মূলত তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ অত্যন্ত আন্তরিকতা ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করেছিল।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ১৯৬১ সালে তিনি মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকের জীবন শুরু করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি সিলেট মহিলা কলেজ এবং রাজশাহী কলেজে প্রভাষক হিসেবে সরকারি চাকুরিজীবন শুরু করেন। এরপর আরও দু-তিনটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে কাজ করে ঢাকা কলেজে যোগদান করেন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যখন ঢাকা কলেজের অধ্যাপনা শুরু করেন তখন ওই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান৷

অধ্যাপক হিসেবে কেমন ছিলেন আবু সায়ীদ ? তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে জানা যায়, তিনি কেবল পাঠ্যপুস্তকের পাঠদানের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকতেন না, বরং গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তা, যুক্তি ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্ৰত করতে নানানভাবে প্রেরণা জোগাতেন। বাংলা সাহিত্য তো বটেই, এমনকী তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতেন বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গেও । আসলে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, একমাত্র সাহিত্যই পারে প্রতিটি মানুষের মনের ভেতরে যে সৌন্দর্যচেতনা সুপ্ত হয়ে রয়েছে তাকে জাগিয়ে তুলতে।

সম্ভবত একারণেই তাঁর ক্লাস ছিল নিছক একমুখী পাঠদান নয়, একপ্রকার সাংস্কৃতিক উন্মোচন— যেখানে কবিতা, সংগীত, দর্শন, জীবন এবং তীক্ষ্ণ রসবোধের পাঠ মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত।

দীর্ঘ তিন দশক (১৯৬২-১৯৯২) ধরে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অধ্যাপনা করেছেন এবং এর মাধ্যমে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে সাহিত্যের প্রতি শুধু অনুরাগ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছেন তা নয়, তাঁদের একাংশকে লেখালেখিতেও প্ররোচিত করেছেন।

সাহিত্য পত্রিকা ‘কণ্ঠস্বর’ সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি প্রায় এক দশকব্যাপী নবীন কবি ও সাহিত্যিকদের লেখা গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছেন। নেতৃত্ব দিয়েছেন সাহিত্য আন্দোলনের। এসবের পাশাপাশি তিনি নিজেও কবিতা রচনার প্রক্রিয়াটি সমান তালে জারি রেখেছেন।

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন । তাঁর কবিতা যে খুব উচ্চ স্তরের, তা বলা যাবে না। বলছিও না। অল্পসংখ্যক কবিতা যা তিনি লিখেছেন সেগুলোর ভরকেন্দ্র প্রধানত নারীপ্রেম ও মূল্যবোধ । বিমূর্ততা, বিনির্মাণ ও বহুরৈখিকতা বা অবচেতনের রহস্যময় ধূসর অঞ্চল তাঁর কবিতাতে সেভাবে নেই।

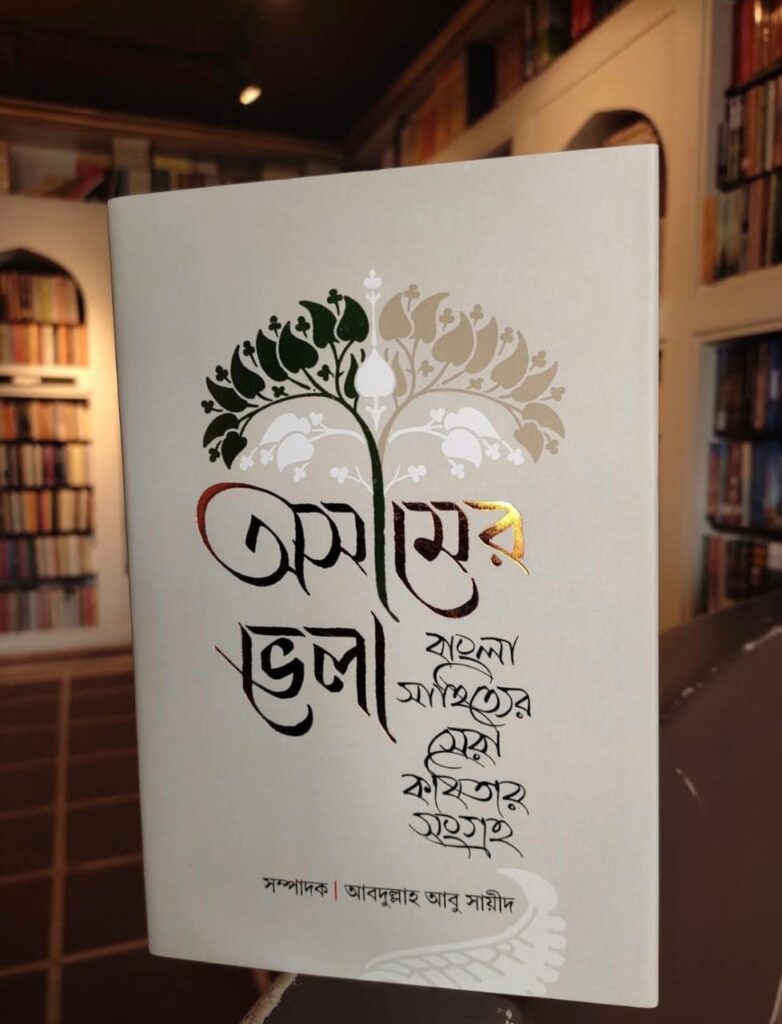

সম্ভবত এটা কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেই, একটা সময়ের পর কবিতার তুলনায় গদ্য রচনার প্রতি তিনি বেশি অভিনিবেশ স্থাপন করেন । তাঁর লেখা কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা সবমিলিয়ে প্রায় পঁচিশটিরও অধিক ।

তাঁর লেখা গদ্যে রয়েছে কবিতার স্পর্শ। অনুভূতির নীরব উন্মোচন। বাংলা সাহিত্যে অনুভূতিময় গদ্যের যে ঘরানা কিছুটা ক্ষীণভাবে বহমান রয়েছে, তিনি সেই ঘরানার একজন সার্থক উত্তরসূরি।

এইসময়, আনুমানিক ১৯৭০ সাল থেকে বেশ কিছু বছর বাংলাদেশ টেলিভিশনে তিনি উপস্থাপকের কাজ অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে করেছেন। তিনি ছিলেন বিটিভি-এর একজন জনপ্রিয় উপস্থাপক। শোনা যায়, কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন পরিচালনা করেছেন। যদিও তিনি পরবর্তীকালে মনে করতেন, টেলিভিশনে উপস্থাপকের কাজ করতে গিয়ে তিনি দশ বছর নিজেকে অপচয় করেছেন। আসলে অপচয় হবে জেনেও কাজটা করেছিলেন একটাই কারণে, একটা আন্তর্জাতিক মানের সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আনুমানিক বিপুল অঙ্কের যে খরচ হতে পারে, তার একটা অংশ উপার্জন করাই ছিল টেলিভিশন উপস্থাপক হিসেবে কাজ করার তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৯৭১ সাল। একদিকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়া পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত, বঞ্চিত ও স্বাধীনতাকামী জনগণ অপরদিকে ফ্যাসিস্ট ও ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকারের অত্যাচারী সেনাবাহিনী এবং তাঁদের সহযোগী জামাত শিবির। কুখ্যাত আলবদর ও আলশামস বাহিনী। আবু সায়ীদ নিজে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও মনেপ্রাণে ছিলেন স্বাধীনতাকামী। মুক্তিযোদ্ধা ।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ ছিল শুধু অস্ত্রধারী সৈনিকদের যুদ্ধ নয়; এটি ছিল শিক্ষক, লেখক, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইও। সেই লড়াইয়ের অন্যতম প্রেরণাদায়ক মুখ ছিলেন জনপ্রিয় অধ্যাপক, লেখক ও টেলিভিশনের উপস্থাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ছিলেন ঢাকা কলেজের শিক্ষক। পাকিস্তানি সেনারা তখন ঢাকা দখল করে নৃশংস দমননীতি চালাচ্ছিল। শহরজুড়ে চলছিল হত্যাযজ্ঞ, ধরপাকড় ও আতঙ্কের পরিবেশ। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জামাতের সহায়তায় পাকসেনারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী এবং সংখ্যালঘুদের নির্বিচারে নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে। কিন্তু প্রাণের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আবু সায়ীদ ঢাকা ত্যাগ করেননি।

অবশেষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বা়ংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার কিছু পর থেকেই তিনি একটা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে মরীয়া হয়ে ওঠেন। অবশেষে ১৯৭৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঢাকার বাংলা মটর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় “বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র”র একতলার ভবন। পরবর্তীকালে স্থানাভাবের কারণে একতলার বাড়িটি ভেঙে ওখানেই একটা দশতলার আধুনিক বিল্ডিং করা হয়। কী আছে এতে ?

দশতলাবিশিষ্ট বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবনটিতে বর্তমানে রয়েছে একটি আর্ট গ্যালারি, একটি নাট্যমঞ্চ, একটি শিশুকেন্দ্র, তিনটি অডিটোরিয়াম, বিশ্বসাহিত্যের একটি শাখা, বিশ্ববিখ্যাত সিনেমা ও ছবির দুটি আর্কাইভ, অতিথিভবন এবং একটি আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া। কেন্দ্রের প্রধান যে লাইব্রেরি, শধু সেখানেই রয়েছে কয়েক লক্ষ বই । প্রতি বছর ১০,০০০ এর বেশি পাঠক এই লাইব্রেরিটি ব্যবহার করেন। পাশাপাশি এই কেন্দ্র থেকে দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে যায় দেশ ও বিদেশের সাহিত্যের উজ্জ্বল সম্ভার। এই বই যাতে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে সঠিক সময়ে বিতরিত হয় তার জন্য দেশের ৫০০ টি বিদ্যালয়ে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যের কেন্দ্রের শাখা সংগঠন । বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে প্রতিটি স্কুলছাত্রকে ষোলোটি করে তাঁদের পছন্দ-অনুযায়ী বই দেওয়া হয়। বইপাঠের ক্ষেত্রে উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারলে তাদের পুরষ্কৃত করার ব্যাপারও রয়েছে । আর এই পুরো ব্যাপারটা তদারকি করার জন্য স্কুলেরই সংস্কৃতিমনস্ক একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি বছরভর চলতেই থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংবর্ধনা জ্ঞাপন।

এই প্রসঙ্গে আবু সায়ীদ নিজে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটি গদ্যে লিখেছেন : ‘দেশের এই সার্বিক অবক্ষয় এবং সম্ভাবনাহীনতার ভেতর সীমিত সংখ্যায় হলেও যাতে শিক্ষিত ও উচ্চমূল্যবোধসম্পন্ন আত্মোৎসর্গিত এবং পরিপূর্ণ মানুষ বিকশিত হওয়ার পরিবেশ উপহার দেয়া যায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। একজন মানুষ যাতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন, মূল্যবোধের চর্চা এবং মানবসভ্যতার যা-কিছু শ্রেয় ও মহান তার ভেতর দিয়ে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বসম্পন্ন হয়ে বেড়ে উঠতে পারে– আমরা এখানে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। কাজেই আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রাণহীন, কৃত্রিম, গতানুগতিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি সর্বাঙ্গীণ জীবন-পরিবেশ।’

এই উক্তি থেকে বোঝাই যায়, তিনি ঠিক কী চেয়েছিলেন, কতটা মহৎ ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর ।

আসলে তৎকালীন বাংলাদেশে সারা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় লাইব্রেরির সংখ্যা ছিল নগণ্য। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনুভব করেছিলেন, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের হাতে বই তুলে দিতে পারলে বই-ই পারে মানুষকে ‘আলোকিত মানুষ’-এ রূপান্তরিত করতে। আর এই প্রকল্পকে একেবারে তৃণমূলস্তরে পৌঁছে দিতেই তাঁর চিন্তায় আসে আরও একটি চমৎকার ধারণা। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি । ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি হল আসলে বইভর্তি বাস। একবাস বই নিয়ে সেটি বিভিন্ন নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করে। আগ্ৰহী পাঠকরা তাঁদের পছন্দমতো বই পাঠ করেন এবং সংগ্ৰহ করেন। এইরকম বাস বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলাতে একটি করে তো রয়েছেই পাশাপাশি রাজধানী শহর ঢাকাতেই রয়েছে বেশ কয়েকটি এইরকম ঢাউস বাস। বর্তমানে ৭৬ টি বইভর্তি বাস দেশের ১২০০ টি জায়গায় অবস্থান করে। এই হিসেবে শুধুমাত্র বাসের মাধ্যমেই দেশ দৈনিক পায় ১২০০ টি লাইব্রেরি। কিন্তু তিনি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি করেই ক্ষান্ত হলেন না, বিগত পঁচিশ বছর ধরে শুরু করেছেন আরও এক কর্মযজ্ঞ। ভ্রাম্যমাণ বইমেলা।

মানুষ তাঁর স্বপ্নের চেয়েও বড়’। অথবা ‘আলোকিত মানুষ চাই’। এই হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মোটো। স্লোগান। একে বাস্তবায়িত করতে আবু সায়ীদ আরও একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন । আলোর ইশকুল। এই স্কুলের মাধ্যমে মুখস্থ করার পরিবর্তে আনন্দের সঙ্গে ফোটোগ্রাফি, দর্শন, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির কোর্স পর্যায়ক্রমিকভাবে করে শিক্ষার্থীরা বাস্তবিকই সমৃদ্ধ হয়।

আবু সায়ীদের মস্তিষ্কপ্রসূত আরও একটি প্রকল্প হল পাঠচক্র। এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সিলেবাসের বাইরের বই পাঠ করতে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আরও একটি বড় প্রকল্প হল প্রকাশনা। প্রকাশনার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ রয়েছে: ‘বিশ্বের চিরায়ত গ্রন্থমালা’ (বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইয়ের বঙ্গানুবাদ), ‘চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা’ (বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বই) এবং ‘কিশোর সাহিত্য গ্রন্থমালা’। এই প্রকাশনাগুলোর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল বাংলাসহ বিশ্বের সেরা বইগুলো আগ্ৰহীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া।

১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে নানান সামাজিক রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও এই প্রকল্প আজও বেগবান রয়েছে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের আরও বড় একটা পরিচয় দিয়ে এই রচনাটি শেষ করব। বাগ্মী আবু সায়ীদ। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হননি এমন একজন শত্রুও বাংলাদেশ তো বটেই এমনকী বিশ্বে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এটা ঠিকই, তাঁর বক্তব্য তাত্ত্বিক বা বিদগ্ধ মানুষদের জন্য যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী ও উদ্দীপক জ্ঞানের ডোমেইনে যাঁরা তুলনামূলকভাবে কিছুটা নবীন অথবা যাঁরা শিক্ষার্থী– তাঁদের কাছে। বিদ্যালয় ও কলেজস্তরের ছেলেমেয়েদের এইসব বক্তৃতার রেকর্ডিং শোনালেও, আমার ধারণা, তা মোটিভেশনের টুল হিসেবে দুর্দান্ত কাজ করতে পারে। তাঁর বক্তব্যসংবলিত গ্ৰন্থ ‘ব্রাহ্মণের বাড়ির কাকাতুয়া’ বাংলাভাষার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্ৰন্থ।

আজ “বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র” বাংলাদেশের শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান নয়, সমগ্ৰ দেশজুড়ে নানান আকৃতি নিয়ে ছড়িয়ে আছে এর শাখাপ্রশাখা। এর ভিত এতটাই গভীরে যে বিভিন্ন সময়ে টালমাটাল পরিস্থিতিতেও দেশের স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী শক্তি এর জয়যাত্রাকে প্রতিহত করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু বিপুল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠভাবে সম্পাদনা করার পরেও দেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে দুটি প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া সমিচীন হবে বলে মনে হয় না।

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে দেশজুড়ে আলোকিত মানুষ গড়ার একটা প্রকল্প নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী, অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, আলোকিতও হয়েছেন। কিন্তু দেশের এই ক্রান্তিকালে আলোকিত মানুষ কোথায় ? দেশ ও জাতি যখন ক্রমশ অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে বসেছে তখন কেন তাঁদের কোনো ভূমিকাই দেখা যাচ্ছে না ? নাকি মোট জনসংখ্যার নিরিখে তাঁদের সংখ্যাটা এতটাই নগণ্য যে তাঁরা প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারছেন না।

শেষে যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে রচনাটি সমাপ্ত করব, সেটা হল, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসকের পতন হয়েছে ঠিকই কিন্তু তারপর স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী শক্তির দেশজুড়ে যেভাবে ক্রমশ উত্থান ঘটছে এবং সার্বিকভাবে মবসংস্কৃতি ও চূড়ান্ত নৈরাজ্যের মধ্যে দিয়ে সোনার বাংলা যেভাবে সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছে, সেখানে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মতো একজন বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান স্বপ্নদ্রষ্টার নীরবতা আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কিছুটা বিস্মিত করে বৈকি!

জীবনস্মৃতি আর্কাইভ ব্লগ

যুগ্ম সম্পাদক : অরিন্দম সাহা সরদার (অবেক্ষক এবং সভাপতি, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ ) এবং বিয়াস ঘোষ (সম্পাদক, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ)

প্রধান সহযোগী সম্পাদক : মৌমিতা পাল

যুগ্ম সহযোগী সম্পাদক : অঙ্কুশ দাস

প্রথম বর্ষ । বিশেষ প্রকাশ । ১৯ অক্টোবর ২০২৫