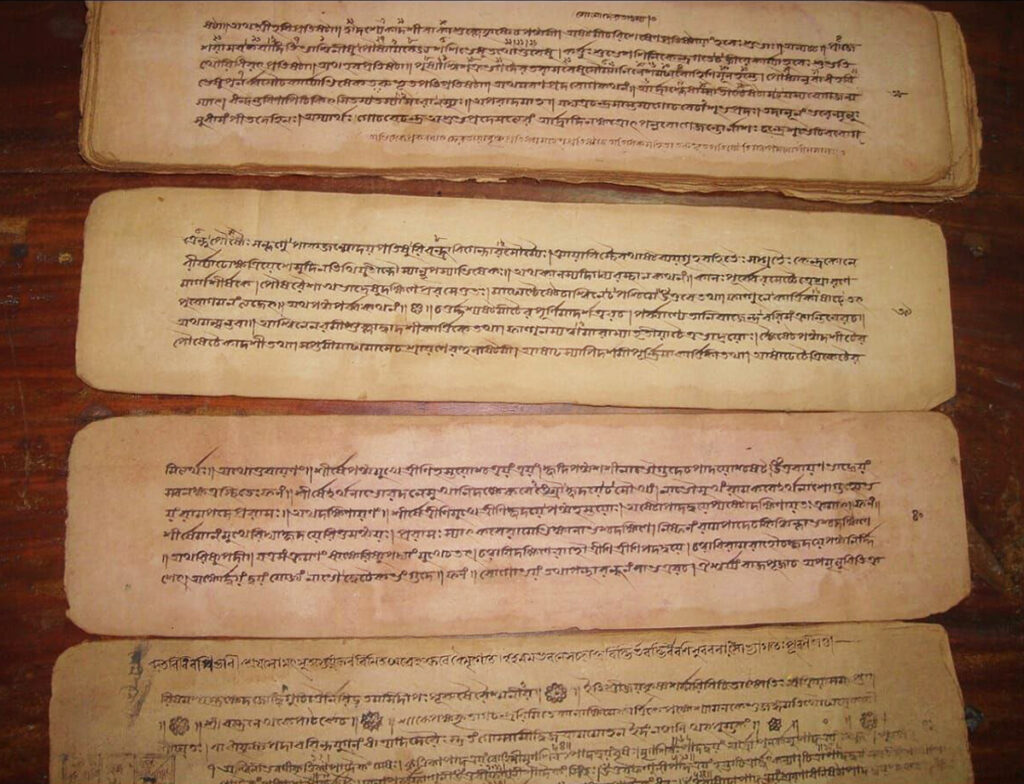

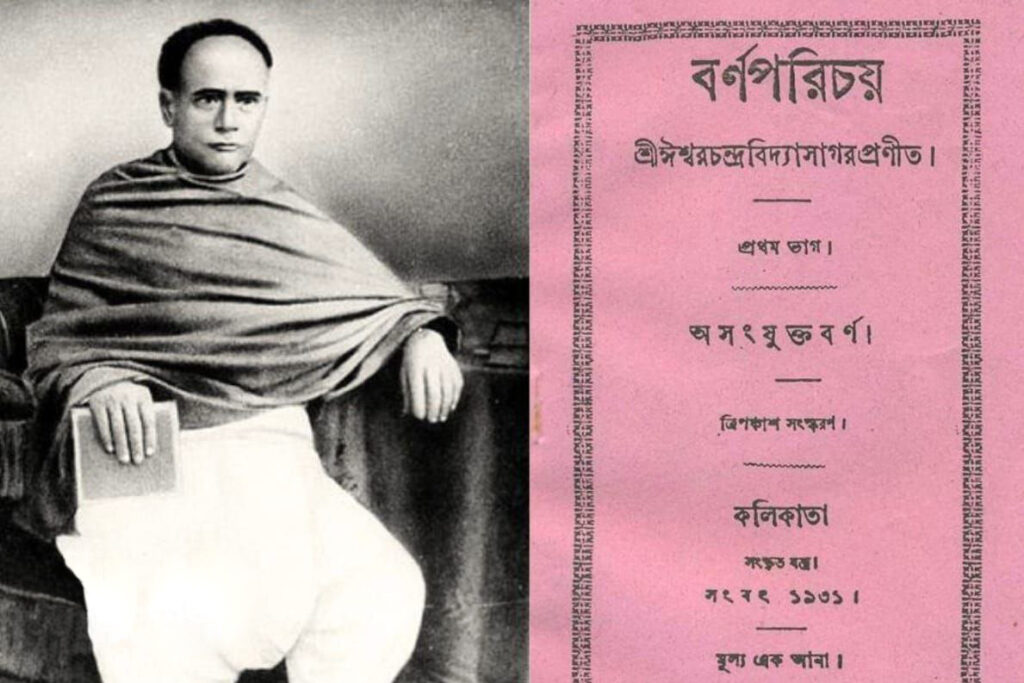

৩ অক্টোবর ২০২৪। ওইদিন ভারতবর্ষের কেন্দ্র সরকার বাংলা ভাষাকে ধ্রূপদী ভাষার মর্যাদা দেয়। বর্তমানে ভারত সরকার স্বীকৃত ধ্রুপদী ভাষাগুলো হল : তামিল, সংস্কৃত, কন্নড়, তেলেগু, মালয়ালম, ওড়িয়া, মারাঠি, অসমীয়া, পালি, প্রাকৃত এবং বাংলা। তবে বাংলা ভাষার এই স্বীকৃতি যে খুব মসৃণভাবে এসেছে, তা নয়। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা একটু-আধটু পড়াশোনা করেন, তাঁরা প্রায় সবাই জানেন, বাংলা ভাষা একটি বহু পুরোনো ভাষা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, তবু স্বীকৃতি পেতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুরো বিষয়টিকে গবেষণা আকারে পেশ করতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা ইনস্টিটিউট অব ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ( ILSR) সংস্থাটির গবেষকরা ২২০০ পাতার তথ্যনিষ্ঠ একটি গবেষণাপত্র তৈরি করে সেটি ভারতের তথ্যসংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও সাহিত্য অকাদেমির কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠান। এই গবেষণাপত্রটিতে প্রমাণসহযোগে দাবি করা হয়েছে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাস্থানগড় (অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া) থেকে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে বাংলাভাষার উল্লেখ রয়েছে। প্রাকৃত মাগধী থেকে অর্ধপ্রাকৃত মাগধী হয়ে অষ্টম শতাব্দীতে এসে বাংলা ভাষা একটা মোটামুটি স্বতন্ত্র রূপ পায়। এই ভাষাতেই বিভিন্ন বৌদ্ধ সাধকরা নবম শতাব্দী থেকে বারোশো সাল পর্যন্ত চর্যাপদ লিখেছিলেন। চোদ্দোশো সাল থেকে আঠারোশো সাল– এই চারশো বছর ছিল মধ্যযুগ। এই যুগেই রচিত হয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ। উনিশশো শতকের প্রথমার্ধ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে সাহিত্যিকের হাত ধরে বাংলা ভাষা আধুনিক যুগে প্রবেশ করে।

তো এইরকম ২০০০ বছরের অধিক একটা প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ ভাষা যাকে বর্তমান কেন্দ্র সরকার নিজেই বছর খানেক আগে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে, আজ সেই ভাষায় কথা বলার কারণে বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের একাংশ ও শাসক দলের মদতে তাঁদেরই গুণ্ডাবাহিনী বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বহির্বঙ্গের পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিকদের চূড়ান্তভাবে হেনস্থা করছেন। অনেক ক্ষেত্রে নিগৃহীতদের কাউকে কাউকে প্রশাসন পে লোডার যন্ত্রের সাহায্যে কাঁটাতারের উপর থেকে নির্মমভাবে পরিত্যক্ত বস্তুর মতো বাংলাদেশে নিক্ষেপ করছে।

এটা ঠিকই, ভারতে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর কোনো কোনো জনপদ জাল আধার কার্ড ও জাল ভোটার কার্ড তৈরির ছোটখাটো ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। এখান থেকে আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড নিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। এদের একটা ক্ষুদ্র অংশ আবার নাশকতার সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছে, এটাও সত্য।

কিন্তু বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষায় কেউ কথা বললেই তাঁকে বাংলাদেশি হিসেবে কেন চিহ্নিত করা হবে ? কেন সম্যকভাবে যাবতীয় তথ্য যাচাই না করেই তাঁদের হেনস্থা করা হবে? দেশভাগ হওয়ার পরেও, একথা তো ঠিক, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিপুল পরিমাণে বাঙালি কর্মসূত্রে অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন । এঁদের সিংহভাগই বাংলা ভাষায় কথা বলেন। সবাই যে প্রমিত বাংলায় কথা বলেন, তা নয়। অনেকেই রিজিওনাল ডায়লেক্টে এমনকী কেউ কেউ ৫০ বছর আগে ওপার বাংলা থেকে এসে ভারতের বৈধ নাগরিক হয়ে বসবাস করলেও আজও পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু এঁরা, বলা বাহুল্য, সিংহভাগই ভারতীয় বাঙালি এবং এঁদের কাছে ভারতের আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড রয়েছে । আজ যিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁর দলের নীচু তলার নেতা ও কর্মীরা, আমি নিশ্চিত, বাংলা ভাষায় কথা বলা শ্রমজীবী ওইসব মানুষদের কাছেও ভোট চাইতে গিয়েছিলেন। কাউকে না কাউকে তাঁরা ভোটও দিয়েছিলেন। ভোট পেয়ে তাঁদের ভেতরেই কেউ কেউ জয়ী হয়ে নেতা-মন্ত্রীও হয়েছেন। যাঁদের ভোট পেয়ে নেতা বা মন্ত্রী হলেন তাঁরা সগৌরবে লাল বাতি গাড়িতে চড়ে বছরের পর বছর রাজত্ব করছেন কিন্তু যাঁদের ভোট পেয়ে তাঁরা নেতা বা মন্ত্রী হলেন, তাঁদের ভোটার কার্ডের বৈধতা নিয়ে আজ সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে !

শুধু সংশয় প্রকাশ করা নয়, বৈধ ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড থাকলেও বহির্বঙ্গের পরিযায়ী বাঙালিদের বিশেষ করে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী বাঙালিদের একাংশকে সঠিকভাবে তদন্ত না করেই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে। সেসব জায়গা থেকে উৎখাত হয়ে রাজ্যে ফিরেও তাঁদের শান্তি নেই। একে কাজ নেই, তারপর এখানে Special Intensive Revision of Electoral Rolls (SIR)-এর নামে আরও এক দফা হয়রানি করার তোড়জোড় চলছে।

আজকে যাঁরা বাঙালিদের হেনস্থা করছেন, তাঁদের জেনে রাখা উচিত, ভারতবর্ষের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনসহ প্রায় সমস্ত ডোমেইনে বাঙালিদের অবদান কোনোভাবেই পিছিয়ে তো নেই-ই, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য প্রদেশের বাসিন্দাদের তুলনায় কয়েক যোজন মাইল এগিয়ে।

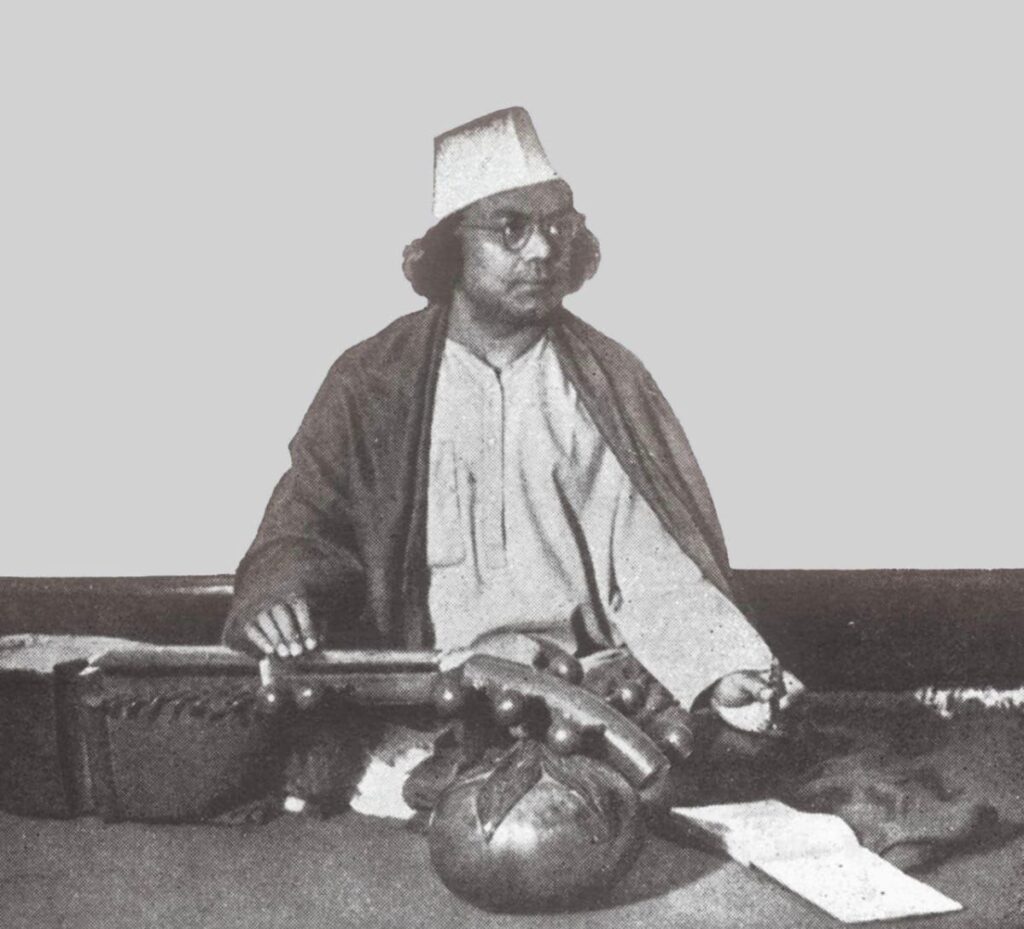

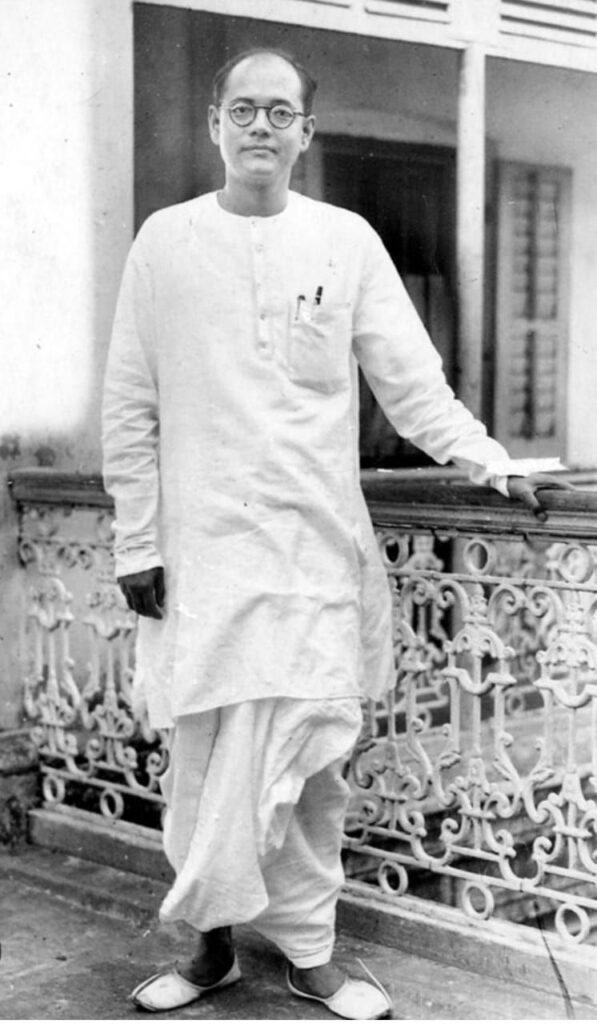

লক্ষাধিক বাঙালির আত্মত্যাগ এবং বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে অগণিত স্বাধীনতাকামী বাঙালির নিরবচ্ছিন্নভাবে অহিংস এবং সহিংস আন্দোলনের অভিঘাতে দুশো বছরের ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক অমানবিক শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । স্বাধীনতার এই আন্দোলনে পাঞ্জাবসহ আরও দু-একটি প্রদেশের নাগরিকদের একাংশের কিছুটা ভূমিকা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, এব্যাপারে সিংহভাগ অবদান রয়েছে বাঙালিদের। বস্তুত বাঙালিদের আত্মত্যাগ ছাড়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কোনোভাবেই বাস্তবায়িত করা যেত বলে মনে হয় না। এ-ব্যাপারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রতি মুহূর্তে নিজের জীবন বাজি রেখে এককভাবে যে দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানা করেছিলেন তা কল্পনাতেও পৃথিবীর বর্তমান প্রজন্মের স্বাধীনতাচেতা কোনো জননেতা খুব সহজে করতে পারবেন বলে মনে হয় না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভূমিকাও এ ব্যাপারে অনস্বীকার্য। আরও অনেক নাম এ-প্রসঙ্গে অবধারিতভাবেই আসে, কিন্তু সেই ইতিহাসে না গিয়ে আপাতত এটুকু বলব, তৎকালীন সময়ে প্রায় সমগ্ৰ বাংলাই হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের আখড়া। আমরা যদি আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলের বন্দিদের পরিচয় অনুসন্ধান করি তাহলে চিত্রটা জলের মতো পরিস্কার হয়ে যাবে। তৎকালীন সরকারের হিসেবে অনুসারে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করার অপরাধে ১৯৩৭ সালে ওই জেলে মোট ৩৮৫ জন ভারতীয় বন্দির মধ্যে বাঙালি বন্দির সংখ্যা ছিল ৩৩৯ জন। ওই সময়ে বাংলাসহ অবিভক্ত ভারতের প্রায় সমস্ত বিপ্লবীদের কাছে যে স্লোগানটি অনুপ্রেরণার কাজ করত, তা হল, ‘বন্দেমাতরম’। এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল ১৮৭৫ সালের ২০ ডিসেম্বর সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি গানে যা পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁরই লেখা ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৯৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই গানটি গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর পর বন্দেমাতরম শব্দটি তো বটেই এমনকী এই বন্দনাগীতটি স্বদেশীদের কাছে বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়। ওইসময় অবিভক্ত বাংলার হাজার হাজার বিপ্লবী যাঁর কবিতা পাঠ করে উদ্বুদ্ধ হতেন, তিনি বাংলার ভূমিপুত্র কাজী নজরুল ইসলাম ।

তবে বাঙালি যে শুধুমাত্র ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছে, দেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে সবচাইতে অগ্ৰণী ভূমিকা নিয়েছে তা নয়, সমাজের অচলায়তন, কুসংস্কার ও জাতপাতপ্রথাকে উৎপাটন করার ব্যাপারে এবং নারীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে যেসব বাঙালি বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, লালন প্রমুখ মহাত্মারা। এঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও চৈতন্যদেব আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হলেও হিন্দু ধর্মের সংস্কারক হিসেবেও এঁদের অবদান অপরিসীম।

ভারতবর্ষে এতগুলো রাজ্য, এতগুলো ভাষা অথচ দেশের জাতীয় সংগীত ও জাতীয় স্তোত্র– দুটোরই লেখক বাঙালি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রতিভা শুধু বাংলা বা ভারতে নয়– সমগ্ৰ পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ । নেই। ভবিষ্যতেও কোনোদিন হবে বলে মনে হয় না। মনে রাখতে হবে, সমগ্ৰ পৃথিবীতে তিনিই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ যিনি সাহিত্য বিভাগে সর্বোচ্চ পুরস্কার নোবেল পেয়েছেন। পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথই হলেন একমাত্র কবি যাঁর লেখা কবিতা দুটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দেশের জাতীয় সংগীত। সমগ্ৰ পৃথিবীর সারস্বত সমাজে রবীন্দ্রনাথ আজও কম বেশি আলোচনার বিষয়। একইসঙ্গে কবি, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাটকটার, প্রাবন্ধিক, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, অভিনেতা, চিত্রকর, অনুবাদক, সম্পাদক, পত্রকার ও সংগঠক হওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ হলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি নিজের উদ্যোগে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি ব্যতিক্রমী ভাবনার পূর্ণাঙ্গ এবং আন্তর্জাতিকমানের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সমগ্ৰ বিশ্বে বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ই হল একমাত্র হেরিটেজ বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি যে জীবনানন্দ দাশ একথা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার কবিসাহিত্যিকদের একটা প্রধান অংশও বর্তমানে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি কি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি? অন্য ভাষা প্রায় কিছুই জানি না, তবু কেন জানি না, মনে হয় জীবনানন্দ দাশ বাংলা ভাষায় এমন উচ্চতার কিছু কবিতা লিখেছেন যা কোনো বাস্তব পৃথিবীর মানুষের পক্ষে লেখা প্রায় অসম্ভব । ভারতীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আন্তর্জাতিক মানের যাঁরা লেখালেখি করেছেন তাঁদের অন্যতম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ , অমিয়ভূষণ মজুমদার এবং শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় । এঁরা প্রত্যেকেই বাঙালি । ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনও যে বাঙালি ছিলেন, তা বলা বাহুল্য।

উত্তর জীবনানন্দ যুগে এককভাবে মহীরূহসম কোনো কবির আবির্ভাব না ঘটলেও বাংলা কবিতা কিন্তু থেমে থাকেনি, নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাঁক বদলের মধ্যে দিয়ে তা আজও বহমান রয়েছে। বিগত শতাব্দীর পাঁচের দশকে কবিতা লিখতে এসে কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং রবীন্দ্রগবেষক শঙ্খ ঘোষ ধীরে ধীরে এমন একজন ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন যে জাতির বড় একটা অংশ তাঁকে বাঙালি জাতির আইকন হিসেবে মেনে নেন । বাংলার বাইরেও, বিশেষ করে সারস্বত সমাজে তাঁর ছিল অত্যন্ত সম্মানজনক একটি অবস্থান। ওই দশকে কবি হিসেবে উৎপলকুমার বসু, আলোক সরকার এবং প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বাংলা কবিতার জগতে স্বতন্ত্র ধারা সংযোজন করতে সমর্থন হন। তবে বাংলা কবিতার সবচাইতে বর্ণময় দশক অবশ্যই বিগত শতাব্দীর সাতের দশক। সম্ভবত নকশাল আন্দোলন ও পার্শ্ববর্তী দেশের মুক্তিযুদ্ধের মিথস্ক্রিয়ায় বাঙালি জাতি জেগে ওঠে। এর প্রভাব পড়ে কবিতাতেও । কলকাতা তো বটেই, সুদূর মফস্বল থেকেও উঠে আসে শক্তিশালী বেশ কয়েকজন মৌলিক কবি। আর কোনো দশকে একইসঙ্গে কুড়ি পঁচিশ জন গুরুত্বপূর্ণ কবি কবিতা লিখতে আসেননি। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের সম্ভার, বিশেষ করে কবিতা, নিবন্ধ ও নাটক সার্বিকভাবে যে জায়গায় অবস্থান করছে দক্ষিণের দু-তিনটি প্রাদেশিক ভাষা ছাড়া সেই উচ্চতায় অবশিষ্ট ভারতের কোনো প্রাদেশিক ভাষা আছে বলে মনে হয় না।

নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণের দিক থেকেও বাংলা পিছিয়ে নেই। পুরস্কারকেও যদি মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখব চলচ্চিত্র-পরিচালনায় ভারতে ১৯৯২ সালে প্রথম অস্কার পুরস্কার যিনি পান তিনি একজন বাঙালি । সত্যজিৎ রায় ছাড়াও আরও কয়েকজন বাঙালি পরিচালক বিশ্বচলচ্চিত্রজগতে যথেষ্ট সমীহ জাগানো মুখ। এঁরা হলেন মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ প্রমুখ। বস্তুত, সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল– এই ত্রয়ীর হাত ধরেই ভারতীয় সিনেমা সাবালকত্ব অর্জন করেছে। হিন্দি সিনেমা পরিচালনা করে যেসব বাঙালি নিজস্বতার ছাপ রেখেছেন তাঁদের অন্যতম সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, গৌতম ঘোষ, গুরু দত্ত, বিমল রায় প্রমুখ। চলচ্চিত্রে অভিনয় করে যেসব বাঙালি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে চলচ্চিত্রবেত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, অশোককুমার, তুলসী চক্রবর্তী, কিশোরকুমার, সুচিত্রা সেন, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়া ভাদুড়ী বচ্চন, উৎপল দত্ত, মমতাশংকর, অপর্ণা সেন, রবি ঘোষ, মিঠুন চক্রবর্তী, সব্যসাচী চক্রবর্তী, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রানি মুখোপাধ্যায়, কঙ্কনা সেন প্রমুখ । অপরপক্ষে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের ধারণা থিয়েটার জগতে নিঃশব্দে একটা বিপ্লব এনেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা তো বটেই এমনকী ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার নাটকও এর দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে। নাটকের জগতে যেসব বাঙালি বিভিন্ন সময়ে তাঁদের কাজের মাধ্যমে আলোড়ন ফেলেছেন তাঁরা হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশির ভাদুড়ী, শম্ভু মিত্র, মনোজ মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, ঊষা গাঙ্গুলি, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, খালেদ চৌধুরী, সুমন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সংগীতজগতেও বাঙালিদের অবদান অপরিসীম। গীতিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের যে উচ্চতা তার কাছাকাছি জায়গায় সমগ্ৰ পৃথিবীতে খুব বেশি সংগীতকার রয়েছেন বলে মনে হয় না। তবে বাংলাতেই রয়েছেন আরও একজন গীতিকার। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। এবং অবশ্যই সলিল চৌধুরী। এছাড়াও যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি গীতিকার রয়েছেন তাঁরা হলেন রামপ্রসাদ সেন, লালন, দুদ্দু শা, কুবীর গোঁসাই, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, কবীর সুমন প্রমুখ। সংগীতশিল্পী হিসেবে গানের জাদুতে যেসমস্ত বাঙালি বাংলা তথা ভারতকে আবিষ্ট করে রেখেছেন তাঁরা হলেন : কিশোরকুমার, রাহুল দেববর্মন, পঙ্কজ মল্লিক, দেবব্রত বিশ্বাস, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য, পূর্ণদাস বাউল, কবীর সুমন, কুমার শানু, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রেয়া ঘোষাল, মনসুর ফকির, অরিজিৎ সিং প্রমুখ। সুরকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নজরুল ছাড়াও উল্লেখযোগ্যভাবে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন সলিল চৌধুরী এবং রাহুল দেববর্মণ। শাস্ত্রীয় সংগীতে তারাপদ চক্রবর্তী, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, পণ্ডিত অরুণ ভাদুড়ী এবং ওস্তাদ রশিদ খানের নাম উল্লেখ করতেই হবে। বাঙালি সেতারশিল্পী পণ্ডিত রবিশংকর শুধুমাত্র ভারতে নন, সারা বিশ্বে ছিলেন একজন অত্যন্ত সম্মাননীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। সেতারশিল্পী হিসেবে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ও অসাধারণ। পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার একজন মাইহার ঘরানার প্রখ্যাত সরোদবাদক।

এবার আসি বিজ্ঞানে। পৃথিবীর কিংবদন্তি পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের একটি পরিসংখ্যান-থিয়োরির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজন ভারতীয়র পদার্থবিজ্ঞানীর নাম। তিনি বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। পরমাণুর একটি গুরুত্বপূর্ণ কণা হিগস-বোসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি সত্যেন্দ্রনাথের বোস পদবী। জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশের মতো বিজ্ঞানীরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। জগদীশচন্দ্র বসু একইসঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান– দুটোতেই প্রতিভার উজ্জ্বল ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি যেমন ক্রেস্কোগ্ৰাফ যন্ত্রের সাহায্যে গাছে প্রাণ আছে প্রমাণ করেন তেমনি আবিস্কার করেন রেডিও। বেতার তরঙ্গ। কিন্তু যেহেতু তিনি এই আবিস্কারের পেটেন্ট নেননি মূলত সেই কারণে একই সময়ে দুই বিজ্ঞানী পৃথকভাবে রেডিও আবিষ্কার করলেও এককভাবে নোবেল পেয়ে যান ইতালির বিজ্ঞানী গুলিএলমো মার্কোনি ।

অর্থনীতি বিভাগে ভারতে প্রথম যিনি নোবেল পুরস্কার পান, তিনিও একজন বাঙালি। অমর্ত্য সেন। এমনকী এখনও পর্যন্ত শেষ ভারতীয় হিসেবে যৌথভাবে যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেই অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন বাঙালি। এছাড়াও অর্থনীতিবিদ হিসেবে যেসব বাঙালির আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচয় রয়েছে তাঁদের অন্যতম হলেন কৌশিক বসু এবং প্রণব বর্ধন।

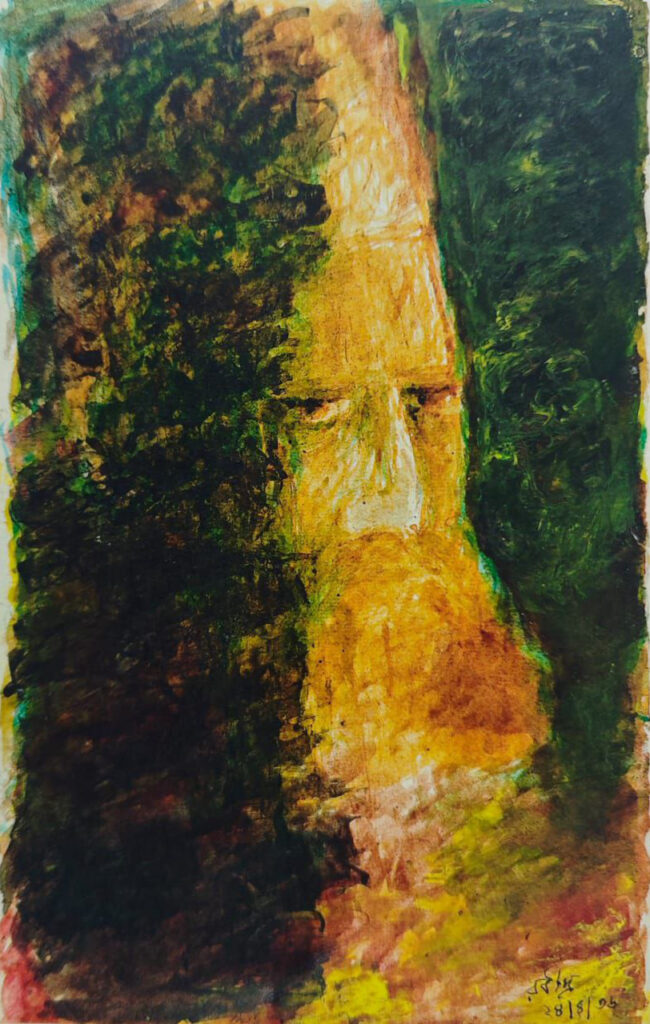

চিত্রকর হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যেসব বাঙালি ভারত তথা বিশ্বে সমাদর লাভ করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড়, রামকিঙ্কর বেইজ, পরিতোষ সেন,গণেশ পাইন, গণেশ হালুই, প্রকাশ কর্মকার, ববীন মণ্ডল, যোগেন চৌধুরী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে আবার রামকিঙ্কর বেইজ একজন ভাস্কর হিসেবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। ভাস্কর হিসেবে বিপিন গোস্বামী, শর্বরী রায়চৌধুরী এবং মীরা মুখার্জীরও জাতীয় স্তরে স্বতন্ত্র জায়গা রয়েছে।

সারা পৃথিবীতে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন, সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, এঁদের একটা বড় অংশ প্রেসিডেন্সি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সম্প্রতি হিউম্যানিটিজ বিভাগের সর্ব্বোচ আন্তর্জাতিক সম্মান হলবার্গ পুরস্কার পেলেন প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী এবং বর্তমানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। মনে রাখতে হবে এই পুরস্কারই হল হিউম্যানিটিজের নোবেল।

ইতিহাসে নোবেল দেওয়া হয় না ঠিকই কিন্তু নোবেলের সমতুল্য একটি পুরস্কার রয়েছে— টয়েনবি পুরস্কার, ভারতবর্ষে এরও একমাত্র প্রাপক একজন বাঙালি, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী। গতানুগতিকভাবে রাজা বাদশার কীর্তিকলাপ দিয়ে নয়, নিম্নবর্গের যাপনচিত্রের সাহায্যে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে যিনি সম্পূর্ণ নতুন একটা স্কুলিং পত্তন করেছেন— সাবঅলটার্ন স্টাডিজ, এর পথিকৃৎ রণজিৎ গুহ-ও, বলা বাহুল্য, একজন বাঙালি। বাঙালি ইতিহাসবিদ হিসেবে নীহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুগত বসু— এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। সম্প্রতি কম্পিউটার সায়েন্সে সর্বোচ্চ পুরস্কার গোডেল-এ সম্মানিত হয়েছেন আরও এক বাঙালি ঈশান চট্টোপাধ্যায়।

দর্শনকে শুধুমাত্র ধর্মচিন্তা হিসেবে না দেখে Logic ও Metaphysics ভাবলে বাংলায় দর্শনচর্চার হাজার বছরের একটা পরম্পরা রয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের লেখা থেকে জানা যায় বাংলার প্রথম মৌলিক দার্শনিক ছিলেন নালন্দা বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র। তারপর শান্তিদেব, শান্ত রক্ষিত দর্শনচর্চার মধ্যে আমৃত্যু নিজেদের নিমগ্ন রাখেন । এরপর পালযুগে দশম-একাদশ শতকের বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষু দার্শনিক অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দর্শনের পরিধিকে আরও ব্যাপ্ত করেন। তাঁর দুই শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। প্রায় সমসাময়িক আরও একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ছিলেন ‘ন্যায়কন্দলী’ গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীধর ভট্ট। চৈতন্যদেবকে এর আগে আমরা আধ্যাত্মিক জগতের মনীষী ও সমাজসংস্কারক হিসেবে উল্লেখ করেছি, তবে, আমার মতে তাঁর প্রধান পরিচয়, তিনি একজন দার্শনিক। সরাসরি তেমন তাত্ত্বিক কথা না বললেও তিনি ন্যায় সহ অন্যান্য শাস্ত্রের ছিলেন একজন পণ্ডিত । তাঁর মানবতাবাদী দার্শনিক প্রস্থানটি প্রেমভক্তিবাদ ও ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের শহর নবদ্বীপ হয়ে ওঠেছিল ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্যসহ দর্শনচর্চা ও বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সম্ভবত একারণেই নবদ্বীপকে বলা হত প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক নব্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব সার্বভৌমেরও নাম করতেই হয়। চৈতন্যদেবের মতো রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হলেও তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে ছিলেন উচ্চমার্গের দার্শনিক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে পণ্ডিচেরীতে আমরা যে ঋষি অরবিন্দকে পাই তিনিও তো একজন দার্শনিকই। দার্শনিক ছাড়া কি The Life Divine কিংবা Essays on Gita এর মতো গ্রন্থ লেখা সম্ভব? পরবর্তীকালে জাতীয় স্তরে তো বটেই এমনকী আন্তর্জাতিক স্তরেও যেসব বাঙালি প্রজ্ঞার আলো বিকিরণ করে দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের অন্যতম হলেন প্রাচীন ভারত বিশেষজ্ঞ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ( ১৮৬৪-১৯৩৮)। এছাড়াও Radical Humaism মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং অবশ্যই বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। এই প্রসঙ্গে আরও তিন জন বাঙালি দার্শনিকের কথা উল্লেখ না করলে ঘোর অন্যায় হবে । এঁরা হলেন বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের অন্যতম তাত্ত্বিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, উত্তর ঔপনিবেশিক চেতনা ও সাবঅলটার্ন স্টাডিজের অন্যতম স্থপতি পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং দর্শনচর্চার প্রায় সমস্ত সৃজনশীল শাখায় যাঁর অবাধ যাতায়াত ও প্রজ্ঞা সেই আত্মঅন্বেষণকারী দার্শনিক-লেখক অরিন্দম চক্রবর্তী। অবশ্য, কী আশ্চর্য, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি দার্শনিক যাঁকে একডাকে সমগ্ৰ বিশ্বের সারস্বত সমাজ চেনে তাঁর নামই উল্লেখ করলাম না। অবশ্য আমি উল্লেখ করতে ভুলে গেলেও, আমি নিশ্চিত, আপনারা তাঁর কথা এই প্রসঙ্গের শুরুতেই ভেবেছেন। তিনি একজন বাঙালি হয়েও বিশ্বমানবতার প্রতীক। তিনি মানবতাবাদী আধ্যাত্মিক দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষের ক্রিকেট টিম যখন বেটিং-এর অভিঘাতে ও নেতৃত্বহীনতায় জর্জরিত হয়ে শোচনীয়ভাবে একের পর এক ম্যাচ হারছে তখন ভারতীয় টিমের নেতৃত্বে দিয়ে সৌরভ গাঙ্গুলী দলের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে মনোবল ও আগ্ৰাসী মনোভাব সঞ্চারিত করে সমগ্ৰ টিমকে একটি সুসংহত ও আত্মবিশ্বাসী টিমে রূপান্তরিত করেন। তাঁর অধিনায়কত্বে ২০০০-২০০৫ সময়সীমায় একদিন ও টেস্ট– উভয় ফরম্যাটে ভারতীয় ক্রিকেট দল অসাধারণ কিছু পারফরম্যান্স করে। বস্তুত দীর্ঘদিন ধরে ভারত ক্রিকেটবিশ্বে যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ভিত্তিভূমি স্থাপন করেছিলেন ‘প্রিন্স অফ ক্যালকাটা’ সৌরভ গাঙ্গুলি।

দেশভাগ হওয়ার কিছু পরে পাকিস্তানের তৎকালীন শাসক পূর্ব পাকিস্তানেও বাংলাভাষীদের উপর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে জোর করে চাপিয়ে দেয়। কিন্তু উর্দুর পরিবর্তে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহীদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন অকুতোভয় বাঙালি শিক্ষার্থী । পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে ১৯ নভেম্বর জাতিসংঘের প্যারিস অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় । ২০০০ সাল থেকে সমগ্ৰ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ ওই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করছে । ওই দিনটির সঙ্গে ভারতীয় বাঙালিদের সরাসরি কোনো সংযোগ নেই ঠিকই কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বের সচেতন মানুষ জানেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে ভাষা সেটা হল বাংলা ভাষা, যা একটি সংবিধানস্বীকৃত ভারতীয় ভাষাও।

তবে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন এবং ভাষাশহীদ হওয়ার ঘটনা শুধু যে বাংলাদেশে ঘটেছে তা কিন্তু নয়। ১৯৬০ সালে ভারতের অঙ্গরাজ্য অসমের বিধানসভায অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা হওয়ার পরে বাঙালি-অধ্যুষিত বরাক উপত্যকার মানুষেরা বরাকের তিন জেলায় বাংলা ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা করার দাবিতে সোচ্চার হন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে অহিংস আন্দোলন চলাকালীন প্যারামিলিটারি ফোর্সের গুলিতে কমলা ভট্টাচার্যসহ শহীদ হন এগারো জন বাঙালি। বরাকবাসীর এই আন্দোলনের ফলে অসমের বরাক উপত্যকার তিনটি জেলার সরকারি ভাষা আজও বাংলা। ভাষা আন্দোলনের জেরে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পুরুলিয়া জেলার ভূখণ্ডটির অন্তর্ভুক্তি হয়েছে স্বাধীনতারও বেশ কয়েকবছর পরে, পাঁচের দশকে, ১ নভেম্বর ১৯৫৬ সালে।

বর্তমানে শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে বাঙালির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি। এর বাইরেও, ত্রিপুরা, অসমসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্য তো বটেই, এমনকী বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে কমবেশি বাঙালি ছড়িয়ে রয়েছেন এবং এঁদের একটা বড় অংশ বা়ংলাভাষায় কথা বলেন। স্থানাঙ্কের দিক দিয়ে সমগ্ৰ ভাষিকবিশ্ব বাঙালিদের ক্রমাঙ্ক সপ্তম। ভারতবর্ষে বাংলা ভাষার উপর এত নানা ধরনের আগ্ৰাসন ও অন্তর্ঘাত সত্ত্বেও হিন্দিভাষীর পরেই রয়েছে বাংলাভাষীদের ক্রমাঙ্ক। ক্রমাঙ্কের নিরিখে বাংলাভাষীদের সংখ্যা সমগ্ৰ ভারতে দ্বিতীয়।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, বাঙালি হল কিন্তু এথনোলিঙ্গুয়স্টিক বা নৃভাষিক একটি জনগোষ্ঠী– যাঁদের ভাষাগত এবং জাতিক পরিচয় একই।

তো এইরকম বর্ণময় লিগ্যাসি যে ভাষা বহন করে তার উপর বিভিন্ন দিক দিয়ে বেশ কিছু দিন ধরে নানান ফর্মে তীব্র আক্রমণ নেমে আসছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, আগেই উল্লেখ করেছি, শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলার কারণে বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও শ্রমজীবী বাঙালিদের চৃড়ান্তভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। এইধরনের ঘটনা যে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে, তা নয়, বিগত কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে বিজেপিশাসিত রাজ্যে এইরকম চূড়ান্ত অসংবেদনশীল ঘটনা ঘটেই চলেছে।

কিছু দিন আগে দিল্লির লোধি কলোনি থানার জনৈক পুলিশ অফিসার দিল্লির বঙ্গভবনে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তাতে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ বলে একটা অভিনব ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন । ওই অফিসার চিঠির সাবজেক্টের জায়গায় লিখেছেন : Requirement of translators in Bangladeshi language । এর মানে কী ? ‘বা়ংলাদেশি ভাষা’ বলে কি আদৌ কিছু আছে? হয় ? বাংলাদেশের ভাষাতাত্ত্বিকরা কি এই ভাষার সন্ধান জানেন? যদি জানেনও তাহলে ওই চিঠি তো দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে পাঠানো উচিত । বাংলাদেশ দূতাবাস আর বঙ্গভবন কি এক ? এই সামান্যতম বোধও কি দিল্লির ওই পুলিশ অফিসারের নেই ? নাকি পুরোটাই বৃহত্তর কোনো ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ? গুণ্ডামি?

পুলিশ অফিসারের দায়িত্বজ্ঞানহীন (নাকি উস্কানিমূলক ?) চিঠির জেরে বিতর্ক সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা– নিদেন শোকজ পর্যন্ত না করে তাঁর চিঠির ভাষাকে জাস্টিফাই করতে আসরে নেমে পড়েন কেন্দ্রের শাসক দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য । তিনি দাবি করে বসেন, বাংলা বলে নাকি কোনো ভাষাই নেই ! এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন: There is, in fact no language called Bengali that neatly covers all these varients. Bengali denotes ethinicitly not linguistic uniformity।. এইরকম অর্ধসত্য রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে কিছু বলার বিন্দুমাত্র অভিরুচি থাকা উচিত বলে অন্তত আমি মনে করি না। নেইও। তবু, প্রসঙ্গক্রমে এটুকু শুধু বলি , বাংলাদেশের মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন তা বাংলাভাষাই, কোনোভাবেই ‘বাংলাদেশি ভাষা’ নয় । বস্তুত বাংলাদেশের নাগরিকদের বাংলাদেশি বলা হয় ঠিকই কিন্তু ‘বাংলাদেশি ভাষা’ বলে বাংলাদেশ তো বটেই এমনকী সমগ্ৰ পৃথিবীতে আদৌ কোনো ভাষা নেই।

তবে, একথা ঠিকই, প্যাটার্ন ও উচ্চারণের দিক থেকে ভারতীয় বাঙালিদের বাংলা আর বাংলাদেশের বাঙালিদের বাংলার মধ্যে অল্পবিস্তর কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সেরকম পার্থক্য বহির্বঙ্গের বাঙালিদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তো বটেই এমনকী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনপদের বাঙালিদের মধ্যেও কমবেশি লক্ষ করা যায়। এপার বাংলার সমস্ত বাঙালি প্রমিত বাংলায় কথা বলেন না, রিজিওনাল ডায়লেক্ট, সোশিও ডায়লেক্ট ( সোশিওলেক্ট) তো আছেই যার জেরে একই শহর বা একই গ্ৰামের মানুষদের উপভাষার মধ্যেও রকমফের দেখা যায়। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতানুসারে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রিজিওনাল ডায়লেক্টের সংখ্যা কমবেশি মোটামুটি চার থেকে দশটি । কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যাটা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই কম করে হলেও অন্তত হাজারখানেক তো হবেই। দীর্ঘদিন আগে ওপার বাংলা থেকে আগত ছিন্নমূল মানুষদের একাংশ এখনও পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে ও ভাষায় কথা বলতে বেশি ভালবাসেন, বলেনও। তবে, বাংলাদেশের সব মানুষের ভাষা বাংলা হলেও তামাম বাংলাদেশের সবার বাংলা একরকম, তা নয় । নোয়াখালীর সঙ্গে চিটাগাং বা সিলেটের সঙ্গে বরিশালের বাংলা ভাষার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। যেহেতু জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বড় সেহেতু তাঁদের ডায়লেক্টের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এসব সত্ত্বেও ভারতীয় বাঙালি বা বাংলাদেশের বাঙালি যে ভাষায় কথা বলেন– তা প্রমিত হোক বা ডায়লেক্ট কিংবা সোশিওলেক্ট — প্রত্যেকটিই নিশ্চিতভাবেই বাংলা ভাষা। পৃথিবীর কোনো জীবন্ত ভাষা কখনই ইউনিফর্ম হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু পাঠ্যপুস্তক, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা এবং সরকারি ও প্রশাসনিক কাজেকর্মে প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়, সেহেতু বাইরের মানুষ তো বটেই এমনকী আঞ্চলিক উপভাষা বা ডায়লেক্টে কথা বলা বাঙালিরাও কেউ কেউ প্রমিত বাংলাকেই একমাত্র বাংলাভাষা হিসেবে গণ্য করেন।

বর্তমান কেন্দ্রের শাসক দল তাঁদের দীর্ঘদিনের এজেন্ডা অনুযায়ী সমগ্ৰ ভারতবর্ষে নানান ফর্মে হিন্দি ভাষাকে কায়েম করতে চাইছে। তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন, এটা তখনই সম্ভব, হিন্দির মতোই কিন্তু রাজ-অনুগ্ৰহ বঞ্চিত যেসব প্রাদেশিক ভাষা নিজেদের ঐশ্বর্যের জোরে এখনও টিকে রয়েছে তাদের অস্তিত্বকে যদি কোনোভাবে বিপন্ন করে দেওয়া যায়। রাষ্ট্রের এই ভাষা-আগ্ৰাসন নানান ফর্মে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। অহিন্দি রাজ্যগুলোতে হিন্দিকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো, একই মর্যাদা হওয়া সত্ত্বেও সংবিধান স্বীকৃত অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাজেটে হিন্দি ভাষার বিকাশের জন্য বেশি টাকা বরাদ্দ করা, হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে নানাভাবে প্রমোট করা, হিন্দিই যে রাষ্ট্রভাষা এই সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাকে প্রোপাগান্ডার মতো প্রচার করা। এর বাইরেও আরও বেশ কিছু অন্তর্ঘাতমূলক পদক্ষেপ রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা ফিরে যেতে চাইব আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ভরকেন্দ্রে।

শাসকদলের আইটি সেলের প্রধান মালব্যসহ বিজেপির সকল তাত্ত্বিক ও অতাত্ত্বিক নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, শুধু বাংলা নয়, হিন্দি ভাষাও কোনো ইউনিফর্ম ভাষা নয়। হিন্দিভাষারও অসংখ্য রূপভেদ রয়েছে । রয়েছে অনেক ধরনের ডায়লেক্ট। ভোজপুরি, ব্রজ, অওধি, বাঘেলখণ্ডি, ছত্তিশগড়ি, বুন্দেলখণ্ডি , মৈথিলী, মারওয়ারি প্রভৃতি হল হিন্দি ভাষার কয়েকটি প্রধান ডায়লেক্ট । অন্যান্য সমস্ত ডায়লেক্টকে উপেক্ষা করে মালব্যরা যেটাকে হিন্দি ভাষা বলে সমগ্ৰ রাষ্ট্রে চাপিয়ে দিতে চাইছেন তা আসলে দিল্লি ও দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খড়িবোলি উপভাষাজাত ও বলিউডপ্রচারিত প্রমিত হিন্দি। এই হিন্দি ভাষাই হিন্দিভাষী রাজ্যগুলোতে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলার মতো হিন্দি ভাষারও অনেক ধরনের রিজিওনাল ডায়লেক্ট ও সোশিওলেক্ট আছে। সবচাইতে মজার ব্যাপার, সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষ্য অনুযায়ী হিন্দিভাষীরা এথনোলিঙ্গুস্টিক জাতিই নন। তার চেয়েও মজার বিষয় ১৯৪১ সালের সেনসাস পর্যন্ত স্বতন্ত্র হিন্দি ভাষা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই ছিল না। ৪১ এর সেনসাসে কুড়িটির অধিক উপভাষাকে Hindi Group of Language বলে দেখানো হয়েছিল । এরপর প্রতিটি সেনসাসে কয়েকটি করে উপভাষা ঢুকিয়ে হিন্দিভাষী জনসংখ্যার শতকরা হার বেশি করে দেখানো হচ্ছে।

বিগত এক বছর ধরে বাংলাদেশে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তৈরি হয়েছে, তার কার্যকলাপ থেকে অনুধাবন করতে অসুবিধে হয় না, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এই সরকার আর যাই হোক, ভারতের বন্ধু সরকার নয়। পাকিস্তানের মতোই এই সরকারের বর্তমানে একটাই পুঁজি, সেটা হল কারণে বা অকারণে ভারতবিদ্বেষ জিইয়ে রাখা । এই বিদ্বেষ বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে রাষ্ট্র শুধু লালনপালন করছে, তা নয়, সরাসরি বা কৌশলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে। পাশাপাশি, একথাও অনস্বীকার্য, দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বাংলাদেশ থেকে ধীর গতিতে হলেও, অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে । আমার জন্ম এবং বর্তমান নিবাস– দুটোই সীমান্তবর্তী জেলায়। একারণে, কিছুটা হলেও, এই ব্যাপারটা আমি প্রত্যক্ষভাবে খানিকটা জানি। কীভাবে রাজ্যের শাসক দলের মদতে অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর ডেমোগ্ৰাফি অল্প অল্প করে পালটে যাচ্ছে, সেটাও লক্ষ করার বিষয়। বিগত এক বছর ধরে বাংলাদেশে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে মবসংস্কৃতি এবং সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার। খুন, লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং জমিজায়গা জবরদখল।

এই অত্যাচার ও অনুপ্রবেশ– এই দুইকে পুঁজি করে ভারতের বিজেপি ও আরএসএস-সহ হিন্দুত্ববাদী দল ও সংগঠনগুলো যে যে রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে পরিকল্পিতভাবে সেসব জায়গায় বিদ্বেষ ছড়িয়ে আবহাওয়া আরও বিষাক্ত করে তুলছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলদাস মিডিয়ার লাগাতার প্রোপাগান্ডা।

এসবের ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলা ভাষায় কেউ কথা বললেই, তাঁর আচরণের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখা যাক বা না যাক পুলিশ, গোয়েন্দা এমনকী শাসকদলের মদতপুষ্ট যুক্তিবোধরহিত অন্ধ সমর্থকরা তাঁদের নানানভাবে হেনস্থা করছেন। একজন পুলিশ বা গোয়েন্দা কারোর আচরণের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পারেন। এর মধ্যে দোষের কিছু দেখি না । কিন্তু প্রশ্ন হল, কেউ যদি নিজেকে ভারতীয় হিসেবে দাবি করেন এবং তার পক্ষে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে সমর্থ হন তাহলে তাঁকে কেন হেনস্থার শিকার হতে হবে? কেন তাঁকে তাঁর নিজের জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা হবে? ভারত রাষ্ট্র নিজেই কি নিজের দেশের নাগরিকদের একাংশের সঙ্গে অঘোষিত যুদ্ধ লিপ্ত হতে পারে? যদি তা হয় তাহলে দেশ হিসেবে ভারত নিজেকে কি সভ্য ও সর্বধর্মসমন্বয়ের মহান দেশ হিসেবে আজও দাবি করতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু প্রচুর অবাঙালি মানুষ রয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, খোদ কলকাতাতেই বর্তমানে অবাঙালি রয়েছে কলকাতার মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৪০% এর মতো । এই মুহূর্তে জনগণনা হলে অবাঙালিদের শতাংশের হিসেবটা কলকাতা শহরে আরও বাড়তে পারে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি জাতির সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে থাকা অবাঙালিদের প্রতি পাল্টা সেই আচরণ কখনই করা হয়নি। বরং যাতে তাঁরা ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে থেকে যান সেজন্য এখানের শাসকের গেমপ্ল্যান আবার ভিন্নরকম । এখানে তাঁদের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণের পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে তোষামোদ। তাঁদের জন্য হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দি আকাদেমি, উর্দু আকাদেমির মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই উর্দু আকাদেমি আবার সরকারের এক মন্ত্রীর সংগঠনের চাপে জাভেদ আখতারের মতো একজন প্রখ্যাত কবি ও গীতিকারকে আমন্ত্রণ জানিয়েও নাস্তিক হওয়ার কারণে আসতে নিষেধ করেছে। বর্তমান শাসকদলের নেতৃত্বে রাজ্যের অবাঙালিরা তো বটেই এমনকী ভিন রাজ্যের একঝাঁক অবাঙালি বিধায়ক ও সাংসদ হিসেবে বহাল তবিয়তে বিধানসভা, লোকসভা ও রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব করছেন। অথচ যে রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে তাঁরা সাংসদ বা বিধায়ক হয়েছেন সেই রাজ্যে পরিষেবা দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের বছরে হাতেগোনা কয়েকদিনের বেশি দেখাই যায় না।

আর কেন্দ্রের শাসক দল ? শাসক দলের আইটি সেলের প্রধান, তিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির কথা সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল না হলেও অন্তত কিছুটা জানবেন, এটা তো প্রত্যাশিত। তিনি জানেনও। এখন প্রশ্ন, তাহলে কীভাবে তিনি বলেন, ‘ভারতে বাংলা বলে কোনো ভাষা নেই’-এর মতো মারাত্মক দায়িত্বজ্ঞানহীন ও উস্কানিমূলক কথা? আইটি সেলের প্রধান, সুতরাং এটুকু তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় তাঁদের দলের জোরদার সংগঠন রয়েছে, ত্রিপুরায় আবার ২০১৮ সাল থেকে রয়েছে তাঁদেরই সরকার। যেহেতু এই দুই রাজ্যে তাঁদের মজবুত সংগঠন ও একটি রাজ্যে তাঁদের সরকার রয়েছে সেহেতু তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন, উভয় রাজ্যের দলীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা নিশ্চয়ই শিস দিয়ে কথা বলেন না, কোনো একটা ভাষায় কথা বলেন । কিন্তু কোন ভাষা ? ডায়লেক্টের ব্যাপারে ততটা অবহিত না হলেও অন্তত তিনি নিশ্চয়ই জানেন, এই দুই রাজ্যের সিংহভাগ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন । এখন মালব্যর আগের ভাষ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে যদি বাংলা ভাষা বলে আদৌ কোনো ভাষা না থেকে থাকে তাহলে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীসহ, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের বরাক উপত্যকার বিজেপির নেতাকর্মীরা বাংলাভাষায় কথা বলার কারণে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় তাঁরাও অনুপ্রবেশকারী । বাংলাদেশি। এখন তা যদি হয় তাহলে এইকারণে অন্যান্য অনুপ্রবেশকারীরার মতো পে লোডার দিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীসহ সব তিন রাজ্যের বাংলাভাষী বিজেপি নেতাকর্মীদেরও কাঁটাতারের ওপার দিয়ে বাংলাদেশে নিক্ষেপ করা উচিত । কিন্তু তা কি করবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ববান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক?

আরও একটি অত্যন্ত জরুরি কথা, বিজেপির জন্ম হয়েছে যে সংগঠন থেকে, ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত সেই ভারতীয় জনসংঘ-র প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও কিন্তু একজন বাঙালি। কাজেই বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে অস্বীকার করলে তো আগে নিজের বাবাকেই অস্বীকার করতে হয়। বর্তমান কেন্দ্রের শাসক দল কি সেরকমই কিছু চায় ?

সাংবিধানিকভাবে ভারতে এখনও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বহুভাষী এই দেশে কোনো রাষ্ট্রভাষা নেই। ঐতিহ্যের কথা যদি বাদও দিই, বাংলাভাষার সংবিধানস্বীকৃত ২২ টি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার মতো সমমানের মর্যাদা রয়েছে। কাজেই হিন্দি, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষার যতখানি গুরুত্ব রয়েছে সেগুলোর তুলনায় এক ইঞ্চি কম গুরুত্ব ভারতবর্ষের সংবিধান বাংলা ভাষাকে দেয়নি। তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবেই, সুনির্দিষ্টভাবে কেন বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে টার্গেট করা হচ্ছে? আসলে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে [ বাংলাদেশ = মুসলমান = বাংলাভাষা ] এইরকম মোটাদাগের একটা সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন রাজ্য থেকে শ্রমজীবী বাংলাভাষী মুসলিম ও দলিত বাঙালিদের উচ্ছেদ করতে চাইছে বিজেপি শাসিত কেন্দ্র সরকার ।

অবশ্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাঙালি খেদাও-এর উচ্ছেদের পেছনে থাকতে পারে আরেকটি কারণ । সেই কারণটা হল অর্থনৈতিক। পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু কোনো সেক্টরে কর্মসংস্থান বলে কিছু অবশিষ্ট নেই সেহেতু শ্রমিক থেকে শিক্ষিত যুবক– অনেকেই রাজ্য ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছেন বিভিন্ন প্রদেশে। এর ফলে বিভিন্ন প্রদেশের ভূমিপুত্রদের মধ্যে হয়তো দেখা যাচ্ছে অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা । এর সঙ্গে রয়েছে ইসলামফোবিয়া ও দলিত-বিদ্বেষ । এসবের মিথস্ক্রিয়াতে দেশজুড়ে চলছে বাঙালি নির্যাতন প্রকল্প।

তৃতীয় আরও একটি সম্ভাবনা, যেটা আমি বলি না, দুর্জনরা আড়ালে ও প্রকাশ্যে বলে থাকেন। সেটা হল সেটিং। তবে যেহেতু এর পক্ষে বা বিপক্ষে আমার হাতে এই মুহূর্তে অকাট্য কোনো প্রমাণ নেই, তাই ইচ্ছে থাকলেও, কেন্দ্র ও রাজ্যের আপাত সংঘর্ষের আড়ালে রয়েছে যে পারস্পরিক স্বার্থের মধুচন্দ্রিমা, তা নিয়ে আপাতত কিছু বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম।

ফিরে আসি আবার মূল প্রসঙ্গে। আক্রান্ত বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি। সত্যিই কি বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি শুধুমাত্র বাংলার বাইরের শক্তি দ্বারা আক্রান্ত? স্বাধীনতার বেশ কিছু আগে থেকেই বাঙালি ও বাংলাভাষার উপর নানানভাবে আক্রমণ শুরু হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ১৯২৫ সালে অকালপ্রয়াণ এবং নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের ফলে বাঙালি জাতিকে জাতীয় স্তরে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বলিষ্ঠ কোনো নেতা ছিলেন না। নেতৃত্বহীনতার ফাঁক দিয়ে অবধারিতভাবেই ঢুকে পড়ে সাম্প্রদায়িকতা । দ্য গ্ৰেট ক্যালকাটা কিলিং। ফলশ্রুতি অপরিকল্পিত দেশভাগ। পাঞ্জাবে উদ্বাস্তু সমস্যার নিরসন প্রায় সম্পূর্ণভাবে করা হলেও পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে দেখা যায় তৎকালীন কেন্দ্র সরকারের হিরণ্ময় নীরবতা। তারপর থেকে আক্রমণের সেই সুচারু ধারা ক্ষীণকায় হয়ে বহমান ছিল কিন্তু কখনই বাংলা ভাষা এইরকমভাবে ভেন্টিলেশনে চলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আসলে এর আগে ভেতরের শক্তি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি জাতি প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল বাইরের আঘাতকে। এবারের আঘাত দুদিক দিয়েই। বাইরে থেকে শাণিত আক্রমণ নেমে আসছে ঠিকই কিন্তু সবচাইতে মারাত্মক ও প্রাণঘাতী আক্রমণ আসছে ভারতীয় বাঙালিদের নিজস্ব ভূমি পশ্চিমবঙ্গ থেকেই। কীভাবে?

আজ যিনি বা যাঁরা বাঙালিদের মধ্যে বাংলা ভাষা নিয়ে একটা অস্মিতা জাগিয়ে আগ্ৰাসী আন্দোলন সংগঠিত করতে চাইছেন, ব্যাপারটা পুরোটাই রাজনৈতিক এবং আই ওয়াশ ছাড়া কিছু নয় জেনেও আমি দ্বিধাহীনভাবে একে সমর্থন করি । শুধু সমর্থন নয়, এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাঁদেরকে ধন্যবাদও জানাই। কিন্তু তারপর ? দিনের শেষে রেজাল্ট কী ? যাঁদের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন হচ্ছে বলে প্রচার চালানো হচ্ছে, বাস্তব হল এঁরাই বিগত দেড় দশকে বাংলাভাষার সবচাইতে ক্ষতি করেছেন । প্রাণটা একেবারে বেরিয়ে যায়নি ঠিকই, কিন্তু হত্যা করার সবরকম প্রয়াস বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে জারি রয়েছে। কীভাবে?

এঁরা বাংলা মাধ্যমের সরকারি স্কুলগুলোকে প্রকারান্তরে তুলে দিতে কোনো চেষ্টাই বাকি রাখেননি । এ আমলেই ৮০০০ এর বেশি বাংলা মাধ্যমের সরকারি স্কুল ইতিমধ্যেই উঠে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে বহু সরকারি স্কুল আছে যেগুলো নামমাত্র চলছে, যেকোনো দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট প্রয়োজনের ৪০% বা তারও বেশি শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর পদ ফাঁকা। পশ্চিমবঙ্গে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, আমি জানি, যেগুলোতে শিক্ষক রয়েছে মাত্র একজন। বিভিন্ন স্তরে ছিটেফোঁটাও যা নিয়োগ হচ্ছে তা নিয়ম ও নীতিকে প্রকাশ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এবং দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে। কেউ কেউ জামিনে ছাড়া পেলেও শিক্ষামন্ত্রীসহ পুরো শিক্ষা দপ্তরটাই রয়েছে জেলে। ডব্লিউবিসিএস-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষায় প্রিলিমিনারিতে ফেল করেও কেউ কেউ ফাইন্যাল পরীক্ষার রেজাল্টে ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছেন এবং বেশ কয়েক বছর ধরে বিডিও হয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । অবৈধভাবে যাঁরা শিক্ষকতার চাকরি করেছেন এবং কোর্টের নির্দেশে চাকরি চলে গেছে তাঁদের চাকরি যাতে বহাল থাকে তার জন্য প্রকাশ্য দিবালোকে জনগণের করের টাকায় দেশের সবচাইতে দামি আইনজীবীদের নিয়োগ করছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যে, সত্যি বলতে কী, বর্তমানে আইনের শাসন বলে কিছু নেই। অভয়ার কাণ্ড ও পরবর্তীতে সরকারের ভূমিকার কথা বাদই দিলাম। মাসতিনেক আগে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে অথচ ওবিসির দোহাই দিয়ে কলেজেও ভর্তি করা হয়নি । এখন ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে দেখা যাচ্ছে সমগ্ৰ পশ্চিমবঙ্গের সবকটি কলেজ মিলিয়ে টেনেটুনে মোট সিটের এক তৃতীয়াংশ ভর্তি হয়েছে। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে বিস্তর টালবাহানার পরে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট বেরোল। সেখানেও দেখা গেল মেরিট লিস্টের উপরে থাকা শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। আসলে এই সরকারের উদ্দেশ্য পরিস্কার, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মানুষকে ভাতাজীবীতে পরিণত করা। সরকার খুব ভালোভাবেই জানে, একমাত্র এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একদলীয় নিরঙ্কুশ গুণ্ডারাজ।

আমি বিগত দশ বছর ধরে একটা কথা বারবার বলতে চেয়েছি, আজও বলছি, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলোকে, যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, রক্ষা করা না গেলে বাংলা ভাষাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। শুধুমাত্র সরকারি বাংলা মাধ্যমের স্কুল থাকলেই হবে না, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক করতে হবে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ডব্লিউবিসিএস-সহ রাজ্যের সমস্ত পরীক্ষায় বাংলা ভাষার উপরে অন্তত একটা পেপার রাখতে হবে এবং ওই পেপারে ন্যুনতম নম্বর স্বচ্ছতার সঙ্গে না পেলে পশ্চিমবঙ্গে কেউ সরকারি চাকরি পাবেন না, এইরকম অধ্যাদেশ অবিলম্বে জারি করতে হবে। মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণের রাজ্যগুলো এভাবেই যদি তাঁদের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তাহলে এত ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন আমাদের প্রিয় বাংলাভাষাকে রক্ষা করতে পারব না ?

আমি বাংলায় গান গাই – গীতিকার, সুরকার ও গায়ক – প্রতুল মুখোপাধ্যায়

গানের লিঙ্ক: https://youtu.be/5gMHO9JxZTM?si=tZZ4sEgXVckePNVO

প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।

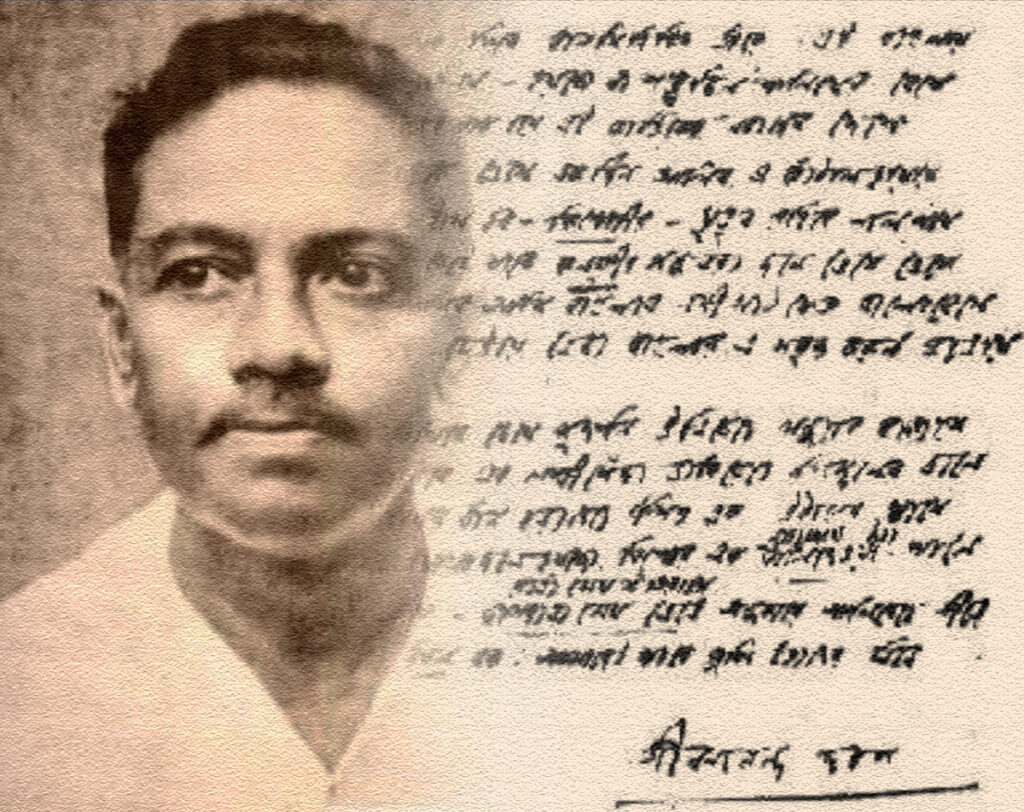

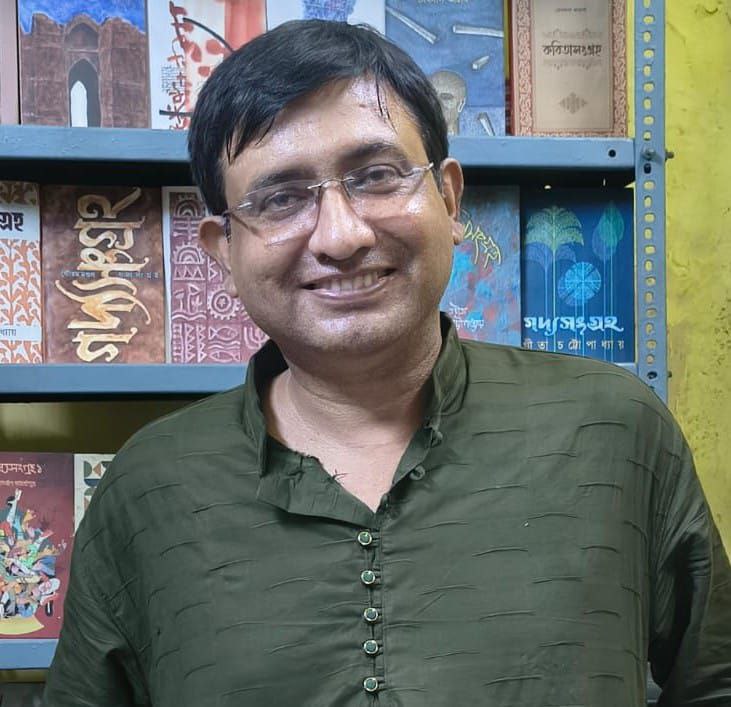

পরিচিতি: জন্ম : ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

কবি ও প্রাবন্ধিক।

আদম পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। প্রকাশিত কবিতার বই: কবিতাসংগ্রহ-সহ ১২ টি, গদ্যের বই: গদ্যসংগ্রহ-সহ ৩ টি, সম্পাদিত বই ২৫ টি।

জীবনস্মৃতি আর্কাইভ ব্লগ

যুগ্ম সম্পাদক : অরিন্দম সাহা সরদার (অবেক্ষক এবং সভাপতি, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ ) এবং বিয়াস ঘোষ (সম্পাদক, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ)

প্রধান সহযোগী সম্পাদক : মৌমিতা পাল

যুগ্ম সহযোগী সম্পাদক : অঙ্কুশ দাস

প্রথম বর্ষ । বিশেষ প্রকাশ । ৮ অক্টোবর ২০২৫

এই লেখাটি বেশ মূল্যবান। আরও বিষয়, আরও ব্যক্তিত্বকেও আনা যেত! যাই হোক, এটুকুও কম নয়! অভিনন্দন!

অনেকদিন পর এত ভালো একটা লেখা পড়লাম। বাঙালির সম্পূর্ণ ইতিহাসের একটা সিনপসিস synopsis বলা যায়, এটাকেই এলাবোরেট করলে বাঙালির সমগ্র ইতিহাস হয়ে যাবে

একটি প্রয়োজনীয় স্পষ্ট উচ্চারণ।

আমার মতে ভারত ,পাকিস্থান , বাংলাদেশ যেহেতু একটি ভূখণ্ড থেকে জাত তাই এইসব দেশের শাসকদের জনগণের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তাদের কোনো ধর্মানুগত্য বা ধর্মবিদ্বেষ মোটেই থাকা উচিত নয়। এই তিনটি দেশের মানুষের প্রতি এই তিনটি দেশেরই শাসকের এবং তাদের সংবিধানের অনেক বেশি উদার ও মানবিক হওয়া দরকার। বিশেষত বাঙালির উপর এই নিপীড়ণ অত্যন্ত প্রকট এবং যা অবশ্যই নিন্দনীয়। এই তিনটি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিচয়ের পিছনে বাঙালির অবদান সর্বাধিক ও অতুলনীয়।বাঙালিকে হিন্দু বা মুসলমান বলে দেখা ভারত ও বাংলাদেশের কারোরই উচিত নয়।

কিন্তু ধর্মই তো এখন রাজনীতির মূল উপজীব্য।তাই আমাদের কথা ওদের কানে যাবে না।

Content is good. But, the observation is obsessed by the political version, may or may not be correct to the full extent. Sorry to say, it is not expected in any way. But the author has made his comments based on some news in the public domain, without much inner studies on the actual facts. This is hard to believe that the oppression is due to the language spoken. Lots of students and professional person are not treated badly.. What is the response???