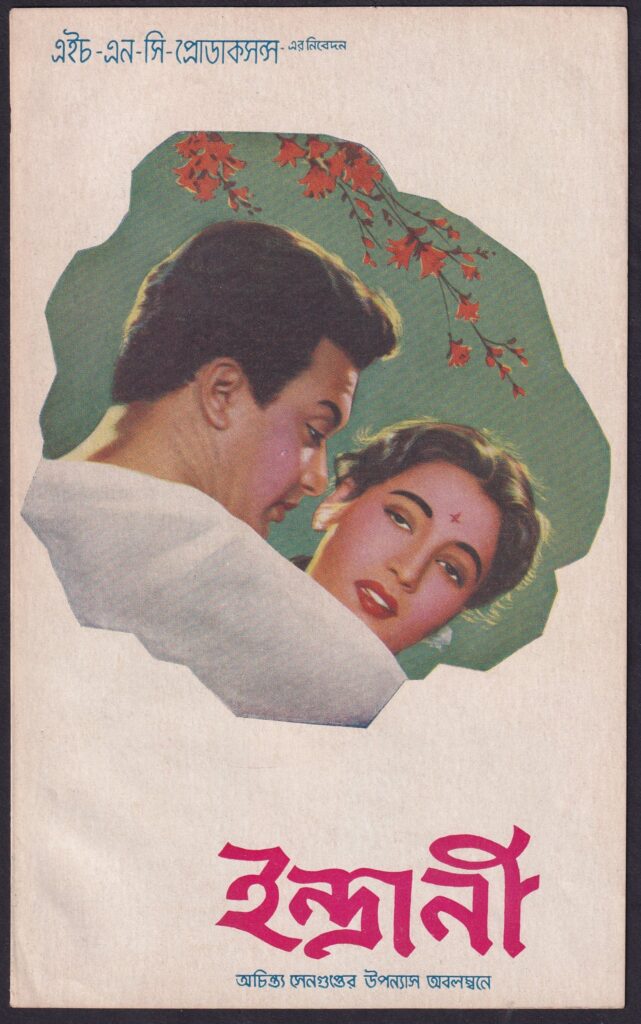

উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষে তাঁর অসংখ্য কালজয়ী ছবির মধ্যে ইন্দ্রাণী (১৯৫৮) বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। নিছক এক প্রেমের গল্পের আড়ালে এই ছবি মধ্যবিত্ত সমাজে নারীর আত্মনির্ভরতা, পুরুষের অহংকার এবং দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েনকে স্পষ্টভাবে সামনে আনে। নীড়েন লাহিড়ীর পরিচালনায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনি অবলম্বনে এবং হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত এই চলচ্চিত্রে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন এক নতুন সামাজিক বাস্তবতার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

ছবির কাহিনি শুরু হয় কলেজপড়ুয়া ইন্দ্রাণী ও পিএইচডি ছাত্র সুদর্শনের প্রেম দিয়ে। সামাজিক বাধা অগ্রাহ্য করে তারা বিয়ে করে, যদিও ইন্দ্রাণীর বাবা এই সিদ্ধান্তে খুশি নন। তাঁর আপত্তি মূলত ধর্মীয় কট্টরতা ও প্রচলিত সামাজিক মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত। বিয়ের পর গল্পের মূল দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে—সুদর্শন পেশাগত জীবনে স্থিত হতে পারছে না, অন্যদিকে ইন্দ্রাণী নিজের মেধা ও পরিশ্রমে দিনাজপুরের এক বিদ্যালয়ে সহ-প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে চাকরি পেয়ে যায়। স্ত্রীর সাফল্য স্বামীর অহংকারে আঘাত করে, আর এই ব্যক্তিগত টানাপোড়েনই বৃহত্তর মধ্যবিত্ত দাম্পত্য জীবনের সংকটকে উন্মোচিত করে।

এই দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অভিনয় ছিল ছবির প্রাণ। সুদর্শনের ভূমিকায় উত্তম কুমার এখানে নিছক রোমান্টিক নায়ক নন; বরং এক বেকার, আত্মমর্যাদাপ্রবণ, দ্বিধাগ্রস্ত যুবকের মানসিক টানাপোড়েনকে তিনি চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। তাঁর বিপরীতে সুচিত্রা সেন ইন্দ্রাণী চরিত্রে কোমল, স্নেহশীলা স্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী নারী হয়ে ওঠেন।

সঙ্গীতও ছবির সাফল্যের অন্যতম স্তম্ভ। নচিকেতা ঘোষের সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে “সূর্য ডোবার পালা”, ও হেমন্ত এবং গীতা দত্তের “নীর ছোটো ক্ষতি নেই” প্রভৃতি গান প্রেম ও বিষণ্ণতার আবহ রচনা করে। তবে ছবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এটাই প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র যেখানে হিন্দি গান ব্যবহৃত হয়। রাঁচিতে বিবাহের প্রেক্ষাপটে শোনা যায় মহম্মদ রফির কণ্ঠে “সব্হি কুছ্ লুটাকর হুয়ে হাম্ তুম্হারে” গানটি, যার গীতিকার ছিলেন শৈলেন্দ্র। এই গান ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন সর্বভারতীয় সংযোগ গড়ে ওঠে। বাকি ছয়টি বাংলা গানের গীতিকার ছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। সিনেমাটোগ্রাফিতে ছিলেন বিশু চক্রবর্তী, শিল্প-নির্দেশনায় কার্তিক বসু এবং সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়—যাঁদের অবদান ছবির শিল্পমানকে সমৃদ্ধ করে।

কিন্তু ইন্দ্রাণী-র আসল বিশেষত্ব কেবল অভিনয় বা সঙ্গীতে নয়, বরং এর সামাজিক তাৎপর্যে। পঞ্চাশের দশকের বাংলা সিনেমায় যেখানে নায়িকাদের বেশিরভাগ চরিত্র ঘরের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকত, সেখানে ইন্দ্রাণী নিজের প্রতিভা ও শ্রমের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সম্মান আদায় করে নেয়। দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন সত্ত্বেও তাঁর আত্মমর্যাদা ও দায়িত্ববোধ অটল থাকে। এইভাবে ইন্দ্রাণীকে দেখা যায় নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্মাণের এক প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে—যা সত্যজিৎ রায়ের মহানগর (১৯৬৩) বা ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০)-এরও আগে বাংলা সিনেমায় উঠে আসে।

জীবনস্মৃতি আর্কাইভ ব্লগ

যুগ্ম সম্পাদক : অরিন্দম সাহা সরদার (অবেক্ষক এবং সভাপতি, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ ) এবং বিয়াস ঘোষ (সম্পাদক, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ)

প্রধান সহযোগী সম্পাদক : মৌমিতা পাল

যুগ্ম সহযোগী সম্পাদক : অঙ্কুশ দাস । শুচিস্মিতা চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ । বিশেষ প্রকাশ । ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫