পর্ব : পাঁচ

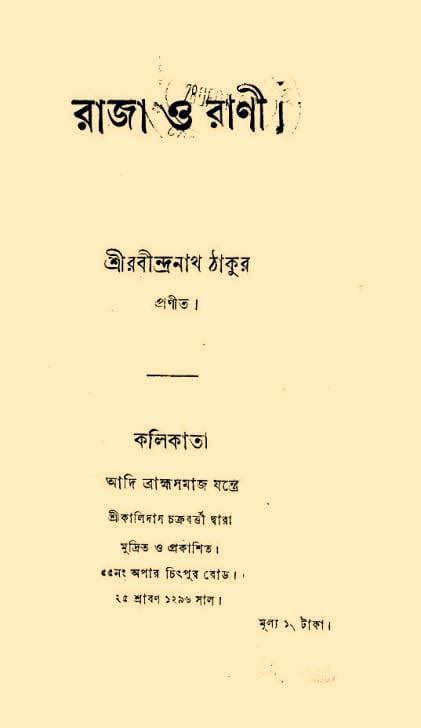

রবীন্দ্রনাথ ততদিনে ‘কবি’ হয়ে উঠেছেন। এমনকি জীবনস্মৃতি-র শেষ প্রবন্ধ ‘কড়ি ও কোমল’-এ একেবারে শেষে বলে গেলেন যে তাঁর কাব্য আগে ছিল বর্ষার মেঘ কিন্তু আগামি সময়ে তা হবে মেঘ-রৌদ্রের ঋতুর খেলা। তাই ১৮৮৬-র সময়কেই রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক সন্ধিকাল বলে পাঠককে মনে করালেন। তাঁর জোড়াসাঁকো পর্ব ক্রমশঃ শেষ হচ্ছে। ওদিকে তখনও শান্তিনিকেতনে উপাসনাগৃহ স্থাপিত হয়নি বা শিলাইদহের নিঃসঙ্গ নৈসর্গিক নিমগ্নতায় ডুবে যাননি তিনি। ঠিক এমনই সময়ে দুটি নাটক উপস্থিত। তবে দ্বিতীয়টি এসেছিল প্রথমটির জন্যই। এই প্রথম নাটক ছিল ‘রাজা ও রাণী’(১৮৮৯)ও দ্বিতীয় ছিল ‘বিসর্জন’ (১৮৯০)।

এবারে তিনি বাল্মীকিকে একটু বিরতি দিলেন। তিনি চলে গেলেন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের জটিল রাজকাহিনির মধ্যে ভ্রূণাকারে থাকা নরনারীর প্রেমের কুটিরে। ‘রাজা ও রাণী’ প্রথম পর্যায়ে ছিল অসফল। তাই তিনি তারপরেই ‘বিসর্জন’ লিখলেন। যারা বলেছিলেন ‘রাজা ও রাণী’ ঠিক যেন “ড্রামাটিক” ছিলনা, তাদের জন্যই ছিল দ্বিতীয় উপহার ‘বিসর্জন’। যে জালন্ধরের রাজার ঘটনা লিখলেন ‘রাজা ও রাণী’তে; সে ঘটনা কবে, কোথায় ঘটেছিল তা বলা কারোর সাধ্য নয়। সংস্কৃত বা পাশ্চাত্য দু জায়গাতেই পঞ্চাঙ্ক নাট্যপদ্ধতি বহুদিন ধরেই প্রচলিত ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কোন্ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ‘রাজা ও রাণী’ লিখেছেন একথা জোর দিয়ে বলা যায়না। আবার হয়ত এমনও হতে পারে যে দুটি ভাষার সাহিত্যকেই তিনি নির্বিবাদে অনুসরণ করেছেন। তবে সংস্কৃতে সেটিই ‘নাটক’ যার ভূমি ইতিহাসের বা ঐতিহ্যের। সংস্কৃতে এমনও দেখা গেছে ঐতিহ্য থেকে নামেমাত্র পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের কাঠামোটুকু নিয়ে তাকে কল্পনায় লিপিবদ্ধ করা হ’লেও তাকে ‘নাটক’ বলা হচ্ছে। সুতরাং নাটকের মধ্যে কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হলেও ‘কাল্পনিকতা’কে কোনওমতেই সেকালে মানা যেতনা। রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা ও রাণী’ ছিল উল্টো। সেখানে বিক্রমদেব, সুমিত্রার কাল্পনিকতা-ই গল্পের কল্পনায় উঠে এসেছে। তারা হয়েছে সত্য। ১৮৮৯ সালে সোলাপুর থেকে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিতেই বলা ছিল “ইতিমধ্যে আমার একটানা নাটক শেষ হয়ে গেছে।” যা বর্তমানে চিঠিপত্র : ৮ম খণ্ডে সংকলিত হয়ে রয়েছে ৬৬নং চিঠি হিসেবে। শুধু এখানেই শেষ নয়; কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশাকুন্তল’ নাটকের ১ম অঙ্কের “আপরিতোষাদ্বিদূষাং” শব্দও বললেন। এর অর্থ দাঁড়ায় যে নাটকের গুণমান বিচার করবে পাঠক বা দর্শকেরাই। সুতরাং সংস্কৃত নাটকের ভাবনা যে ‘রাজা ও রাণী’ নাটকের নেপথ্যে ছিল একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এমনকি প্রাচীন ধারা অনুসারেই কঞ্চুকীর ম’ত চরিত্রকেও তিনি রেখেছেন এই নাটকে। একটি বিষয় লক্ষ্য করার ম’ত যে প্রধান বা অপ্রধান কোনও চরিত্রের নামই সমকালীন বাঙালি নারীপুরুষের আদলে দেওয়া নয়। দেবদত্ত নামটি সংস্কৃত সাহিত্যে বহুবার দেখা গেছে। এমনকি জয়সেন, চন্দ্রসেন, রেবতী, ইলা এই ধরণের নামগুলিও একই কথা বলে। অপ্রধান বা গৌণ চরিত্রের মধ্যে হরিদীন, মনসুখও typical অবাঙালি গোছের নাম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বাংলা ভাষায় লেখা এমনই নাটক যেখানে সংস্কৃত সাহিত্যের শুধু format কেই গ্রহণ করা হয়েছে; তা সে অজানা হলেও। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে তখনকার সময়ে কয়েক মাস বা বছরের ব্যবধানকে বোঝানোর জন্যই দুটি অঙ্কের মাঝে একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যরচনা রাখত। এমনকি কুশীলবদের পোশাক, সাজসজ্জা বদলানোর জন্যও সেটির প্রয়োজন ছিল। সেই একই বিষয় ‘রাজা ও রাণী’তে দেখা গেছে। ১ম অঙ্কের ৭ম দৃশ্যে বিক্রমদেব-সুমিত্রার দ্বন্দ্বের পরের দৃশ্য ও ২য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে অন্যান্য মধ্যম পাত্ররা রয়েছে।

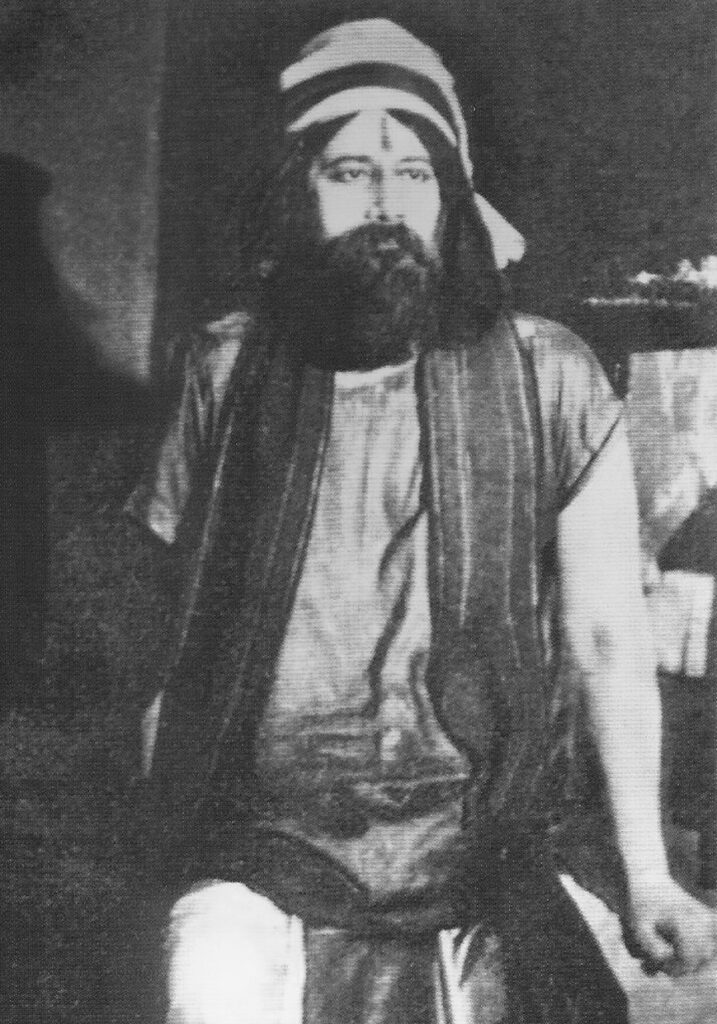

এতকিছুর পরেও যখন এই নাটক দর্শককে আনন্দ দিতে পারেনি, তখন এবারে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকের বিন্যাসকে একই রেখেও বিষয়বস্তুকে ক’রে তুললেন বাঙালিয়ানায় মোড়া। ‘রাজর্ষি’ উপন্যাস অবলম্বনেই লেখা হ’ল এই নাটক যার প্রাণকেন্দ্র হ’ল প্রথার সঙ্গে প্রণয়ের সংঘাত। এ ঘটনার প্রেক্ষাপট ত্রিপুরা কিন্তু দেবী কালিকার উদ্দেশ্যে জীবহত্যার ম’ত বিষয়কে উপস্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ যাতে বাঙালি দর্শক তার সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পারে। পাঁচটি অঙ্ক এখানেও রয়েছে, রয়েছে রাণী গুণবতীর ঔদ্ধত্য এবং ঐশ্বরিক উপলব্ধির রীতি। তবে এই নাটক কালের নিয়মেই হয়েছে জয়ী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অভিনয় করেছেন ‘বিসর্জন’ নাটকে। ট্র্যাজেডি বা করুণ রস সামান্য ভিন্ন হলেও এই নাটক যে বিয়োগান্তক তা সকলেই মানেন। আসলে রবীন্দ্রনাটক “ড্রামাটিক” হচ্ছে কিনা বা হলেও বাঙালি দর্শকের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী কতখানি হৃদয়গ্রাহী হবে এর সদুত্তর রবীন্দ্রনাথ-ই দিয়ে গেছেন। ‘রাজা ও রাণী’র বেলায় তিনি সংস্কৃত নাটকের কলাকৌশলের সঙ্গে চিত্রায়ণকেও করেছিলেন প্রাচীন কিন্তু ‘বিসর্জন’-এ সেই একই কাঠামোয় তাকে ক’রে তুললেন আধুনিক। একারণেই রবীন্দ্রনাথ নিজেই “ড্রামাটিক”।

জীবনস্মৃতি আর্কাইভ ব্লগ

যুগ্ম সম্পাদক : অরিন্দম সাহা সরদার (অবেক্ষক এবং সভাপতি, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ ) এবং বিয়াস ঘোষ (সম্পাদক, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ)

প্রধান সহযোগী সম্পাদক : মৌমিতা পাল

সহযোগী সম্পাদক : অঙ্কুশ দাস

প্রথম বর্ষ । প্রকাশ – ৫ । ১০ অগস্ট ২০২৫

Basic strategy’s all about minimizing losses, right? Seeing platforms like legendlink maya app download embrace quick, local payments (GCash/PayMaya!) feels like smart table play. Easy access is key for consistent action! 😉