পর্ব ৪

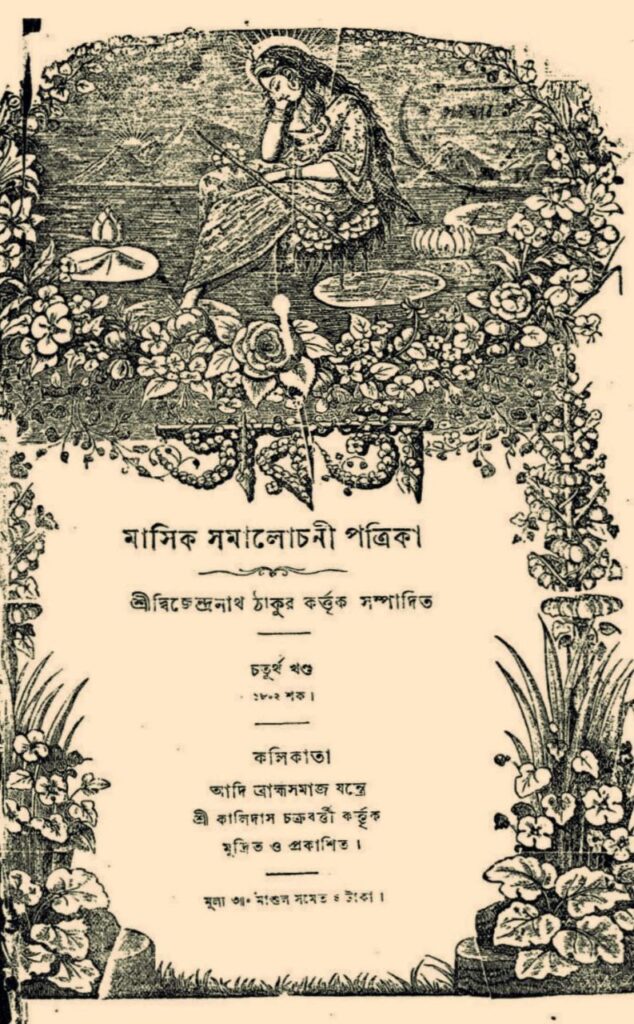

‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ ও ‘কালমৃগয়া’র আশ্রয় যেমন সংস্কৃত কাব্য হয়েছে, তেমনই সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের বিদ্যাশাস্ত্রকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন তাঁর কাব্যে-নাট্যে। ভারতীয় নাট্যপদ্ধতির সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ হ’ল ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র। সেখানে তিনি নাট্যপ্রযোজনাকে বলেছেন ‘দৃশ্য-শ্রব্য-কাব্য’; অর্থাৎ যা (অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি, সাজপোশাকের আকারে) দেখাও যায়, আবার (গান, সংলাপ) শোনাও যায়। এই দেখা-শোনার ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের মনে প্রভাব ফেলেছিল। কীভাবে? তার প্রমাণ রয়েছে ‘ভগ্ন-হৃদয়’ গীতিকাব্যের ভূমিকায়। কার্ত্তিক, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ সংখ্যার ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই কাব্য। সেখানে তিনি বলেছেন “দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত; তাহাতে ফোটে, কিন্তু সে ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র, কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা আবশ্যক।…নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।” যদিও বর্তমানে এই কাব্যের যে সংস্করণটি বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে এই বাক্যবন্ধের প্রতিলিপি দেখা যায়না। সেখানে শুরুতেই বলা রয়েছে “নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে ফোটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র এমনকি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই।”

সাধারণ দৃষ্টিতে এই পার্থক্য দিন-রাত্রির রূপের ম’ত বিপরীত না হ’লেও নাট্যসমালোচনার ভাষায় এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। ‘দৃশ্যকাব্য’ শব্দের বদলে ‘নাটক’ শব্দের ব্যবহার রবীন্দ্র-মনস্তত্ত্বের আরও এক উদাহরণ। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে নাট্যরচনার বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে দশ রকম কাঠামো তৈরি হয় এবং নাটক তার অন্যতম। অর্থাৎ বাকি রচনাশৈলি নাটকধর্মী হলেও তা ‘নাটক’ হবে না। তবে যতক্ষণ না সহৃদয় দর্শক এই দশ রকম নাট্যরূপের কথা জানতে পারছে এবং কী ধরণের কাহিনি, কোন্ নায়ক থাকলে বা গঠন কেমন হলে নাটক হবে বা হবে না; ততক্ষণ পর্যন্ত এই দশ রকম নাট্যকৃতির প্রতিটিকেই ‘নাটক’ ব’লে মেনে নিতে কোনও বাধা থাকতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত নাটক সম্পর্কে জ্ঞান ছিল পরিমিত ও বাস্তবসম্মত। নিয়মিত পরিশীলিত অনুশীলন ছাড়া কোনও প্রথা বা পদ্ধতিকে অস্বীকার করা যায়না। কোনও বিষয়ের ইতিবাচক সমালোচনার থেকে নিন্দাবাচক বা অস্বীকার করার জন্য সেই বিষয়ের তত্ত্বকথা জানা জরুরি। যেমন “খুব ভালো হয়েছে” বলতে যতটা সময় ও চিন্তা ব্যয় হয়, তার থেকেও বেশি পরিশ্রম হয় যদি বলা হয় “ভালো হয়নি ও তার কারণ অমুক”। সুতরাং ভালো হ’তে গেলে কী কী গুণাবলির প্রয়োজন ছিল, তা সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব। ‘ভগ্ন-হৃদয়’ কাব্যগ্রন্থের বহু সময় পরে যখন তিনি ‘ফাল্গুনী’ (১৯১৬) লিখেছেন, তার ভূমিকায় একটি সংক্ষিপ্ত আবহদৃশ্যে তিনি বলেছেন “তৈরি আছে – কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভান তা ঠিক বলতে পারব না”।

নাট্যশাস্ত্রে যে দশ রকম নাট্যরূপের কথা বলা হয়েছে, তারই মধ্যে পড়ে এই নাটক, প্রকরণ, ভাণ* ইত্যাদি। এই দশটিরই যে সংজ্ঞাটি সর্বজনীন, তা হ’ল ‘রূপক’। তার কারণ অভিনয়ের সময় নাট্যোক্ত চরিত্রের আরোপ হয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর। তবে সহজ কথায় এই রূপক বলতে production বা performance কেই বুঝতে হবে। নাট্যশাস্ত্রে রূপকের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া নেই এবং এই দশটির মধ্যে ভাণ, বীথী নামের নাট্যাভিনয়ে সরাসরি রূপবদলের প্রসঙ্গ ছিলো না। সেকারণে দশটি প্রযোজনার বর্ণনায় ভাণ ও বীথীর কথা একেবারে শেষদিকে এসেছে। তবে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে ‘রঙ্গমঞ্চ’ প্রবন্ধেও আবার তিনি এই ‘দৃশ্যকাব্য’-এর কথা এনেছেন তবে তার প্রেক্ষাপট ছিল অন্য। সেক্ষেত্রে তিনি মঞ্চসজ্জার বিষয়ে তাঁর মতামত জানাচ্ছেন। তাই যেহেতু তা শোনার নয়; বরং কেবলই দেখার, তাই ‘দৃশ্য’ বলতেই হয়। সেই দৃশ্যকাব্য কোনও শাস্ত্রবচনের অনুকার নয়, বরং তা যেন আলোচ্য বিষয়ের আভাসমাত্র। সেখানে তিনি নাট্যের মূল বিষয়ের প্রতীকী অবস্থানকে মঞ্চসজ্জায় রাখতে চাইলেও দৃশ্যানুগ অনুষঙ্গ রাখার বিরুদ্ধেই কথা বলেছেন।

মঞ্চসজ্জা – সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় । চিত্র ২

রবীন্দ্রনাথ নিয়মশৃঙ্খলাকে অনুসরণ করলেও কঠিন শৃঙ্খলের অনুশাসনে চলতে রাজি ছিলেন না কখনই। তাই প্রায় দু হাজার বছর আগে তৈরি হওয়া orthodoxity-কে তিনি নিজস্ব ছন্দে সাজাতে চেয়েছেন। তাই সাধারণ দর্শক যখন ‘নাটক’ বলতেই অভ্যস্ত ছিলেন, তখন সেটিকে সরিয়ে ফেলতে চাননি। নাট্যশাস্ত্রের মতে নাটক ছিল ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আখ্যায়িকা। অন্যদিকে প্রকরণ ছিল কল্পিত সামাজিক কথা। যেহেতু বাংলা তথা ভারতে নাট্যাভিনয়ের আদি পর্ব থেকেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং ইতিহাসের বিভিন্ন চরিত্র যেমন সিরাজ-উদ্-দৌল্লা, ছত্রপতি শিবাজির ম’ত চরিত্রেরা যাতায়াত করেছে, তাই শাস্ত্র মেনেই ‘নাটক’ শব্দটি জনপ্রিয় হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সামাজিক পালা লেখা ও অভিনয় হতে থাকলে নাটকের আগেই ‘সামাজিক’ বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হ’তে লাগল। তাই জনগণের বিশ্বাসে কোনও আঘাত তিনি দেননি। প্রথম প্রকাশের সময় ‘দৃশ্যকাব্য’ লেখা হলেও পরে তা সংশোধিত হয়েছে। তাঁর একাধিক নাট্যরচনাকেও বারংবার তিনি ‘নাট্য’, ‘নাটক’ বলেছেন। যেমন ‘নাটিকা’ (‘রুদ্রচণ্ড’-এর আখ্যাপত্র – ১৮০৩ শকাব্দ), ‘নাট্যীয় গান’ (প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর প্রাককথন-১৯৪০ ), ‘নাট্য’ (‘নলিনী’– ১২৯১ বঙ্গাব্দ), ‘নাটক’ (‘রাজা ও রাণী’ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা – ১৯৪০), ‘নাট্য আকার’ (‘চিত্রাঙ্গদা’ – ১৮৯২), ‘কৌতুকনাট্য’ (হাস্যকৌতুক শ্রেণীর নাট্যসংকলনের ভূমিকা), ‘নাট্যীকৃত’ (‘প্রায়শ্চিত্ত’-এর ভূমিকা – ১৩১৬ বঙ্গাব্দ), ‘নাট্যকাব্য’ (‘ফাল্গুনী’-র উৎসর্গপত্র), ‘নাট্য-রূপক’ (‘অরূপরতন’-এর ভূমিকা – ১৩২৬ বঙ্গাব্দ)। তাই সব মিলিয়ে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ যেন ‘নাট্যকার’ হয়েই নতুন নতুন নাটক, নাটিকা লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন।

তাই একারণেই সংস্কৃত বা পাশ্চাত্য যে ধরণের কথাই বলিনা কেন; সেই পঞ্চাঙ্ক রীতির ‘নাটক’-ও রবীন্দ্রনাথের সম্পূটে বিশেষ দু’খানি সম্পদ রয়েছে – ‘রাজা ও রাণী’ এবং ‘বিসর্জন’।

*ভাণ – সংস্কৃত নাট্যরূপ বিশেষ

জীবনস্মৃতি আর্কাইভ ব্লগ

যুগ্ম সম্পাদক : অরিন্দম সাহা সরদার (অবেক্ষক এবং সভাপতি, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ ) এবং বিয়াস ঘোষ (সম্পাদক, জীবনস্মৃতি আর্কাইভ)

প্রধান সহযোগী সম্পাদক : মৌমিতা পাল

সহযোগী সম্পাদক : অঙ্কুশ দাস

প্রথম বর্ষ । প্রকাশ – ৪ । ২৪ জুলাই ২০২৫